ミュージック・サーヴェイの記事より 日本語訳

鷺澤伸介:訳(初稿 2024.10.5) (最終改訂 2024.10.5)

第二次大戦後の比較的早い時期にイギリスで定期刊行されていた「ミュージック・サーヴェイ Music Survey」誌から、《グレの歌》の第1部ピアノ伴奏初演と完全全曲初演の両方でヴァルデマーを歌った、シェーンベルクの年下のいとこハンス・ナーホットによる当時の思い出と、戦後再開された1951年バイロイト音楽祭に関する記事(異なる執筆者による二編)を翻訳しました。原文はいずれも英語です。

引用・リンクに制限はありません(転載の場合は こちら よりご一報ください)。

英語以外の箇所は、原則として原文を記し、その後に日本語訳を[ ]で囲んで入れました。

訳注(†印)は、該当箇所を含むパラグラフの直後など、できるだけ本文該当箇所の近くに置きました。

底本

MUSIC SURVEY New Series 1949-1952 / 1981 / Faber and Faber

シェーンベルク

シェーンベルクの《グレの歌》の本当の初演

ハンス・ナーホット

「それを歌ってくれ」。私の年上のいとこのアーノルトが、鉛筆書きの、あまり読みやすいとは言えない歌曲が書かれた紙を私に見せながらそう言った。それは昼食時で、私は友人でアーノルトの弟のハインリヒ・シェーンベルクに会いにシェーンベルク家を訪れていた。ハインリヒと私は、彼がヒトラーの手下に殺されるまで、生涯を通じて友人だった。私たちはほぼ同い年だったが、アーノルトは9歳年上で、それが彼に、彼より若い仲間たちに対する権威を与えていた。

シェーンベルク一家は当時、ヴィーンのレオポルドシュタットの貧しいユダヤ人居住区の一つ、タボルシュトラーセのすぐ裏手に住んでいた。1905年だったと思うが、正確な日付は分からない。アーノルトは若い作曲家として知られようとしていたところで、オーストリアの主要紙「ノイエ・フライエ・プレッセ」の著名な評論家ハンスリックが、プリル四重奏団が演奏した彼の忘れられた弦楽四重奏曲(†)の初演のとき、「ヴィーンでは新しいモーツァルトが育ちつつあるようだ」と書いていた。アーノルトの母で、私の父の姉であるパウリーネ・シェーベルク(†)は、自分の子供たちの稼ぎで生活している貧しい未亡人だった。大学入学の直前、長男のアーノルトは、父親の死のために学業を断念しなければならなかった。お金を稼ぐために銀行員になったが、音楽だけに専念するため短期間で辞職した。彼にとってもシェーンベルク一家全員にとってもつらい生活だった。アーノルトは、あるヴィーンのひどく辺鄙な郊外の、いくつかの労働者合唱団の合唱指揮者としてお金を稼ごうとしたが、運賃を払う余裕がなかったため、よくそこまで歩いて行かねばならなかったことを思い出す。後に彼は、オペレッタのオーケストレーションや楽曲のスコアリングで収入を得た。私はしばらくの間、原稿のコピーで彼を手伝わなければならず、こうして私自身も小遣い稼ぎをした。それは厳しいけれども陽気な生活だった。シェーンベルクは決してユーモアを失わなかった。しかし、その親族は、おじもおばもみんなひどく不満に思い、彼の行員としての収入を不当に失った母親の不安のことで彼を非難した。アーノルトについて親族で何度も話し合い、その結果、銀行の仕事に戻るよう彼を説得しようということになったことを覚えている。私の父だけが、音楽に専念するという彼の決心を擁護した。父の芸術的直感が、アーノルト・シェーンベルクには非凡な能力が発達しつつあると感じていたからだ。私自身はと言えば、アーノルトは天才だと信じて疑わなかったし、彼には幼い頃からずっと尊敬の念を抱いていた。彼のキラキラ光る目、話し方、機知、人格全体が、私とハインリヒ両者に深い感銘を与えた。おそらく、私が銀行の仕事に就くことを拒否したという事実(私は作家か俳優か芸術に関係する何かになりたかった)と、彼の音楽的野心に対する私の父の態度が、アーノルト・シェーンベルクが私を好んでくれた理由だったのだろう。彼はそんなことを決して言わなかった──それどころか、どちらかというと彼はいつも私に対して無頓着だった──が、私にはそれが分かった。なぜなら、彼の険しい仮面の裏には常に何かとても愛らしいものがあったからで、彼は私と仕事をするのが好きだったし、また彼は最初から私の歌が好きだったからである。彼は、自分の友人であり教師であり、後に義理の兄にもなったアレクサンダー・フォン・ツェムリンスキーに私を紹介してくれた。ツェムリンスキーは12年の長きにわたり、私の指揮者および教師となった。

†訳注「プリル四重奏団が演奏した彼の忘れられた弦楽四重奏曲」──弦楽四重奏曲ニ長調のこと。初演は私的演奏会と公開演奏会の2回あったが、ハンスリックが聴いたのはもちろん公開演奏会の方で、演奏はプリル四重奏団ではなくフィッツナー四重奏団だった。

†訳注「アーノルトの母で、私の父の姉であるパウリーネ・シェーベルク」──パウリーネの父(=シェーンベルクの母方の祖父)はヨーゼフ・ガブリエル・ナーホットで、彼の7人の子供のうち3番目が1848年生まれのパウリーネ、5番目が1851年生まれのフリードリヒ、フリードリヒの息子が本稿筆者のハンスである。シェーンベルクの弟のハインリヒは、ナーホットより1歳年上。ナーホットは1883年生まれだから確かにシェーンベルクよりも9歳年下である。なお、ナーホットは1939年にナチスから逃れてロンドンに渡った。アメリカには渡れなかったが、そのままロンドンに住み続けたようで、1965年に同地で没している。この文章が英語なのはそのためであろう。「ミュージック・サーヴェイ」の編集者たちと同じ英国内に住んでいたため、本稿執筆を依頼しやすかったのだと思われる。

「それを歌ってくれ」とアーノルトは言った。「ピアノで弾いてくれるなら歌えるかもしれない」というのが私の答えであった。シェーンベルクは微笑み、座って「天使たちは踊らない」を弾いた。《グレの歌》第1部からの「ヴァルデマーの歌」である。私は一度歌い、二度歌い、そして何度も何度も歌った。何度歌ったか分からないが、私はそれ以来ずっとその歌を暗記している。歌い終えると、アーノルトは私に微笑みかけ、こう言った。「君はこの歌にぴったりの声を持っているから、いつかこれが演奏されるときに歌ってほしい」。私は自分が今歌ったばかりの歌が何なのか知らなかったが、その美しさにはいたく興奮し、心から感動して、アーノルト・シェーンベルクが私の歌を褒めてくれたことでいっそうそうなった。私はとてもうれしかった。

年月が過ぎた。アーノルト・シェーンベルクの評判は星のように高くなった。その頃には、彼と知り合いであることがすでに大きな特権となっており、ナーホット家はそのような息子を持つことを誇りに思っていた。彼に音楽の才能を与えたのはナーホット家であった。一族全体が何世代も音楽をやっており、彼らの中で歌ったり楽器を演奏したりしない者はほとんどいなかったからである。ただ、私としては、シェーンベルクの父親は非常に傑出した人物で、彼は父親から天賦の才を受け継いだようにも思う。当時、私の父は「それ見たことか」と言えるようになった。

その間、私は歌を始めてヴィーンの音楽アカデミーで学び、将来を嘱望される若手テナーとしてある程度の名声を得ていた。たくさんのオファーの中には、ヴィーンの歌劇団体、宮廷歌劇場(†)とフォルクスオパー(大衆オペラ)両方との契約も含まれていた。私はフォルクスオパーでキャリアを始めることに決め、そこでは、メイン・プロデューサーでもあったライナー・ジーモンズの管理、およびアレクサンダー・フォン・ツェムリンスキーの音楽監督の下、素晴らしいアンサンブルが驚くほどうまく回っていた。歌手にはヨーゼフ・シュヴァルツ、マリー・イェリッツァなどがいた。当時、私は定評あるオペラ歌手で、アーノルトは私の公演の多くに来てくれて、私のプロとしての成長を見守った。彼は私のために何か特別なことを考えていたからである。ある日、彼はそれが何なのかを明らかにした──私は、彼の偉大な作品《グレの歌》の「ヴァルデマー」を歌ってほしいと頼まれたのである。《グレの歌》をフル・オーケストラで演奏するには数百人の音楽家が必要で、莫大な費用がかかる。そのような事業の巨額の資金のために後援を得るのは困難であり、シェーンベルクの友人たちは、独唱パートのみで構成される《グレの歌》第1部をピアノ伴奏で演奏することを提案した。この作品の偉大な美しさを明らかにし、後日完全な演奏がなされるよう刺激するためである。私は喜んで歌うことを承諾し、私たちはすぐに稽古を開始した。「トーヴェ」には、指揮者ヴィンターニッツの妻であるヴィンターニッツ=ドルダ夫人が選ばれ、「森鳩」のメゾソプラノには、オペラの私の同僚、イギリス人歌手ドリル=オーリッジが割り当てられた(†)。指導者は、アントン・ヴェーベルン、アルバン・ベルク、ハインリヒ・ヤロヴェッツ(†)など、全員シェーンベルクの弟子だった。私は主としてヴェーベルンから教えを受けた。当時、彼もまたフォルクスオパーで指導に当たっていたからである(†)。私たちは熱心で、熱中していた。その作風はかなり新しいもののように思われたが、《グレの歌》は決して今日のシェーンベルクではなく、少なくとも第1部に関する限りは、あの時代の様式に深く根ざしていた。私たちは私たちの時代、ヴァーグナーやフーゴー・ヴォルフの時代の子供だったのだ。私たちが歌わなければならないものになじみ、それを徹底的に勉強するとすぐ、シェーンベルクが引き継いだ。当然のことながら、彼は《グレの歌》のピアノ・スコアを弾くことができなかった。稽古では、アルバン・ベルクかアントン・ヴェーベルンのどちらかが演奏した。シェーンベルクと一緒に勉強することは、言葉では説明できないほど刺激的な経験だ。彼の強烈な個性は、人を圧倒する。アーノルト・シェーンベルクの個性についての最良の説明は、かつてエゴン・ヴェレス教授によって私に与えられた。そのとき、彼はこう言ったのだ。「シェーンベルクの個性は危険です。誰もその影響から逃れられないのです」。私は、リヒャルト・シュトラウスや、その他当時の大勢の偉大な作曲家たちと仕事をする栄誉にあずかったが、アーノルト・シェーンベルクとの長い、「天国のように長い」稽古は、私の人生の中で最も幸福な思い出の一つである。それがあった場所がどこでも、ヴィーンでもベルリンでもライプツィヒでもアムステルダムでも、私の最高の音楽的経験はシェーンベルクとの終わりのない仕事であった。彼は疲れ知らずで、協力者にも同じような耐久力を期待した。アムステルダムでは、4週間以上にわたって1日12時間から14時間も働くことが多かったが、私はほんのわずかな疲れを感じたことさえ一度たりともなかった。オペラ歌手としての日常的な仕事に加えて、この《グレの歌》初演の稽古をしたと考えると、その日々はどれほど大変だったのかと想像されるかもしれないが。その稽古の間に、シェーンベルクは、自分の音楽についての新しい見解や表現に何度も出会った。彼は演奏者たちの声に耳を傾け、時にはその見解を採用した。それは稽古ではなく、創造だった。そして、それは冒険だったのだ。その後間もなく、音楽史に残る大きな出来事の一つに参加する日がやって来た。《グレの歌》の本当の初演である。ヴィーンのアールバー・ザールには、大勢の重要な聴衆がそれを聴こうと集まった。音楽界全体が代表者を送り込んでいた。ピアノ・パートは、アルバン・ベルク、アントン・ヴェーベルン、ハインリヒ・ヤロヴェッツ、それと、名前は忘れてしまったが、もう一人の(女性)ピアニストによる2台ピアノで演奏された(†)。

†訳注「宮廷歌劇場」──今は「ヴィーン国立歌劇場」だが、1921年までは「ヴィーン宮廷歌劇場」だった。

†訳注「「森鳩」のメゾソプラノには……」──シェーンベルク・センターで見られるこの演奏会(「アーノルト・シェーンベルクの新作」1910年1月14日)のプログラムによると、女性歌手はマルタ・ヴィンターニッツ=ドルダのみで、ドリル=オーリッジの名前は見えない。ヴィンターニッツ=ドルダがトーヴェと森鳩の両方を歌ったと考えられる。

†訳注「ハインリヒ・ヤロヴェッツ」──この文章では Heinrich Jalowitz(ヤロ「ヴィ」ッツ)と書かれているが、Jalowetz(ヤロ「ヴェ」ッツ)が正しいと見て、後者の仮名表記とした。

†訳注「彼もまたフォルクスオパーで指導に当たっていたからである」──ヴェーベルンがフォルクスオパーで指導者助手を務めていたのは1906~9年。

†訳注「ピアノ・パートは……」──シェーンベルク・センターで見られるこの演奏会のプログラムによると、この日ピアノを担当したのはエッタ・ヴェルンドルフ(《架空庭園の書》、三つのピアノ曲)、アーノルト・ヴィンターニッツ(五つの単独の歌、《グレの歌》第1部)の二人。よって、ナーホットが「名前は忘れてしまった」「もう一人の(女性)ピアニスト」と書いているのは、エッタ・ヴェルンドルフである。さらに、《グレの歌》第1部で5手以上になる部分については、プログラムに「アントン・フォン・ヴェーベルン博士とルドルフ・ヴァイリッヒ博士が、2台ピアノ8手のために編曲されたグレの歌の前奏曲と間奏曲の実演のために、上記の両者と提携する」と書かれている。すなわち、《グレの歌》第1部の伴奏割当は、2手の伴奏部分:アーノルト・ヴィンターニッツ、3手以上の伴奏部分:+エッタ・ヴェルンドルフ、5手以上の伴奏部分:+アントン・ヴェーベルン、+ルドルフ・ヴァイリッヒ、ということになる。このプログラムの記載が正しいのならば、ベルクとヤロヴェッツは実演には参加していない。なお、アーノルト・ヴィンターニッツは、ナーホットが「指揮者ヴィンターニッツ」と書いている人で、トーヴェ(と森鳩?)を歌ったヴィンターニッツ=ドルダの夫である。

このとき、アルトゥール・ニキシュとフェリックス・ヴァインガルトナーから受けた称賛を、私は喜ばしい気持ちで思い出す。意見が分かれることはなく、ただ全面的な興奮だけがあった。

あまり知られていないが、これが《グレの歌》の本当の初演であった。その後かなり経ってから「完全全曲」初演が続いたが、それは1913年2月23日ヴィーンで、フランツ・シュレーカーの指揮下で行われた。私は再びテノール・パートを歌って、ヴィーンの大衆の熱狂を目の当たりにしたのである。

(以上、「Music Survey」Ⅲ-1、Summer 1950

「Schoenberg : The Very First Performance of Schoenberg's "Gurrelieder"」

1951年バイロイト音楽祭

ジャック・ボルノフ

グスタフ・マーラーはかつてこう言った。「Tradition ist Schlamperei」。ざっくり訳せば「伝統はいい加減さの言い訳だ」となる。彼が言及しているのは、伝統の表面的な側面よりも、演奏の伝統についてである。マーラーは、古い時代の音楽の、いわゆる伝統的な解釈というものは、多くの場合、それに新たに向き合ったり、現代的な観点からそれを再解釈したりすることを避けるための方法にすぎないと感じていた。

我々が1951年のバイロイト音楽祭で見聞きしたところでは、マーラーのアフォリズムは、かの作曲家の二人の孫のうちの一人、その現在の指導者であるヴィーラント・ヴァーグナーのスローガンとして機能していた可能性がある。この34歳の青年は、バイロイトがマンネリ化していたことを認めている。そこでは伝統の名の下に演奏が行われ、真のヴァーグナーを実現するどころか、ヴァーグナーの本来の意図からかけ離れたクラップトラップ(†)の中に音楽を覆い隠しただけであった。

†訳注「クラップトラップ」──原文「clap-trap」。拍手を誘発させるよう目論まれたもの。大げさな演技など。

妥協は許されない、とヴィーラント・ヴァーグナーは言う。オリジナルの上演スタイル、花冠を着けた花の乙女たちとガス灯を伴った、(ハインツ・ティーチェン──1933年から1944年までバイロイトに君臨した──が、1951年のコヴェント・ガーデンで復活上演することを回避しなかった)1882年の《パルジファル》に戻るのか、あるいは、伝統を完全に打ち破り、我々の時代のコンセプトに沿うような視覚的解釈の新しい解決法を模索するべきなのか。ヴァーグナーの楽劇はオペラではない。それぞれが別の問題を提示し、それぞれが異なるアプローチを要求する。《マイスタージンガー》と《パルジファル》のように互いに遠く隔たった二作品を、過去に行われてきたように、同じ疑似リアリズムの方法で扱うことは、今日の我々にとっては完全に誤った考えのように思われる。

ヴァーグナー自身は、「パノラマのごとく、完全に独立して、自由に見られるべくそこに立つよう意図されたかのように」設計された類いの装飾を非難していた。「そうではなくて、私はそれらが、特有のドラマの状況にフィットする静かな背景か環境にすぎないものになることを望んでいる」。かつて実現不可能な「光景」であったもの、そして今なおそうであるものの実用化に、彼がどれほど不満足であったかは、《指輪》と《パルジファル》の初演リハーサルの進行から明白だ。ヴァーグナーは、自分が書いた舞台指示をどう解釈すべきかについて絶えず考えを変えており、《パルジファル》の初演後でさえ、第二の場面転換のシーン(†)で動く背景幕は音楽の邪魔になるので除外するべきだとコメントしていた。

†訳注「第二の場面転換のシーン」──有名な第1幕のそれではなく、第3幕の方であろうか。「聖金曜日の音楽」よりも後、グルネマンツ「真昼です」と騎士たちの合唱「我らが木箱に入れて」の間に少し長めの管弦楽のみの音楽があるので、そこかもしれない。

ヴィーラント・ヴァーグナーは、ヴァーグナーの舞台指示を書かれたとおりに実行してみるために、バイロイト75年間の歴史の中で達成された技術的改良を使うのは誤りであろう、と言う。それは彼の時代の様式から生まれた指示、また実際は、それらを解釈するその後のあらゆる努力を有する指示である。その「内なるヴィジョン」の精神は、書かれた指示とは対照的に、音楽それ自体が語るのに任せることと、舞台美術を作曲家が望んだ「静かな背景」にすることによって、より適切に機能する。「……見えないオーケストラを作ることに成功した今、私は見えない劇場を発明したいと思っている」。ヴァーグナーは1878年にこう語った。もちろん冗談である。しかし、彼の孫はほぼそれをしたのである。

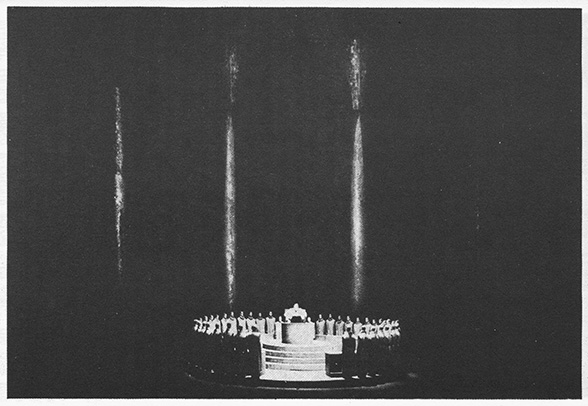

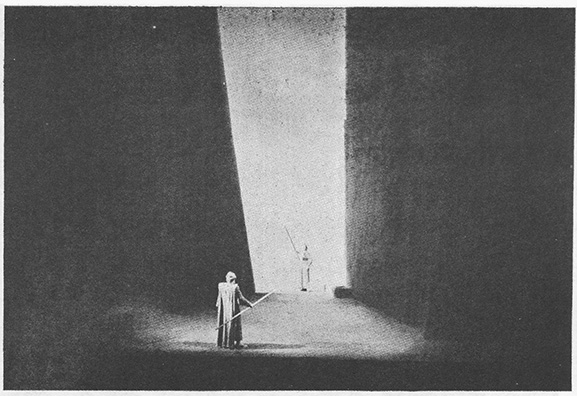

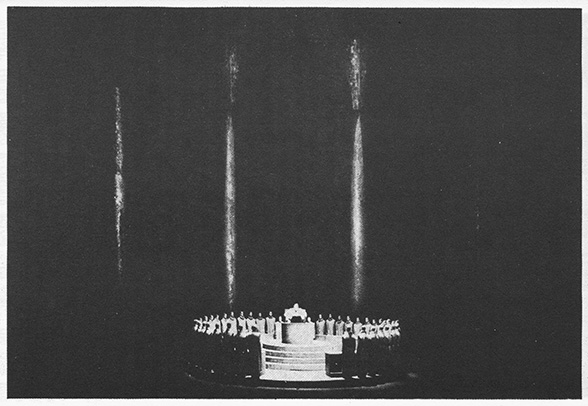

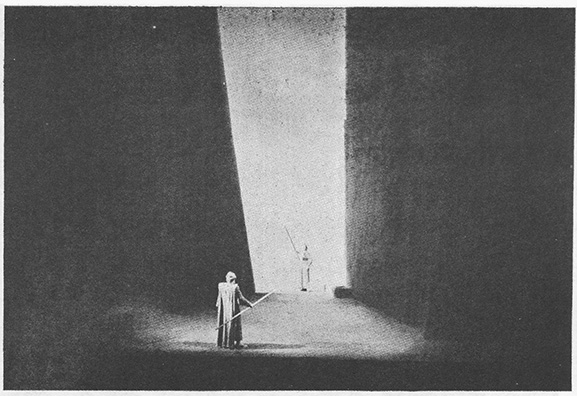

《指輪》がこれほどの低照度に調節されたことはなかったはずだ。我々は、ヴィーラントの、《指輪》と《パルジファル》の「照明」に関する上演全体の基本方針を得ている。風景は、もはやこれらの作品の上演にとっての基盤ではない──光を反射する手段として使われる舞台装置ですらない。基盤は光そのもの──驚くほどシンプルな闇の平面へと投射される、さまざまな明度の光線──なのである。ヴァーグナー作品の上演におけるこの革命の目的は、意図的に美術の輪郭をぼかすことと、所作を強調するのではなく暗示することにある。そのせいで、細部がやや失われるかもしれず、我々が演技の理解のために極めて重要であると見なしてきた多くの身振りが見えなくなるかもしれない。しかし、その結果は、ヴァーグナーの歴史的・地理的に固定された作品群とは対照的に、これらの伝説物語に──《パルジファル》に見られるごとく神秘的に、あるいは《指輪》に見られるごとく象徴的に──驚くべき悠遠さや、実物よりも大きく見える効果をもたらすということである。

《パルジファル》(†)は、この二作品の中ではより抽象的であることから、それに応じてより急進的な演出が施されていた。演技全体が、わずかに隆起しているが表面は平坦な円盤の中に──ある重要な儀式ではその外縁に──集中していた。第1場では、小道具は舞台奥に二つの小山があるだけで、冒頭、それがグルネマンツに、眠っている従者たちとグループを作ることを可能にしていた。第2場では、その同じ円盤が土台を形成し、そこから聖杯の神殿の非常に高く様式化された柱が立ち上がっていた。第3幕第1場でクンドリは、示唆的に、円の境界線の「外側」の、前の幕の終わりで彼女が倒れたのと同じ場所で発見された。この場面での唯一の舞台小道具は、聖水が流れ出る岩の小山であった──小屋も、森も、「笑う草地」もなかった。あとは光と影だけであった。クリングゾルの塔の内部を表す、広大だが妙に圧迫感のあるドーム。しなやかな肉体が、見えると言うよりも感じられる、きらめく色彩の庭の花の乙女たち。そして、第2幕終わりの淡い荒廃。

†訳注「《パルジファル》」──7/30、8/7、10、18、22、25の6回上演された。7/30の前日は第9だったので、戦後のバイロイト音楽祭は事実上この作品の上演で始まったことになる。

このように必要最小限にまで削ぎ落とされたため、その舞台風景は演技に集中することを強要した。そして、目は、啓示的な布置と、要所に当てられるスポットライトの効果的な使用法によって、絶えず報いられた──後者の機材は控えめに使用されていたため、いっそう効果的であった。例えば、第2幕第1場、クリングゾル──恐ろしげな禿頭が、青い光の中、動くことなく、空間に支えるものがないように見え、高い位置で輪郭を浮かび上がらせていた──は、悪の権威であり、よくあるようなありきたりのオペラ的悪役ではない。さらには、巨大なバイロイト舞台の奥からぼうっと見えてくるクンドリ。

《指輪》は、まったく別の問題を提示する。ギリシャ悲劇のように構成され、そのメッセージは、《パルジファル》のように精神的な象徴性という点からではなく、人間の行動の過程を通じて──主人公たちが神々であるとしても──伝えられることになる。しかし、ヴィーラント・ヴァーグナーの舞台方針は同じで、光と影を対照させる徹底的に簡素なセットが使われるのである。《ヴァルキューレ》第2幕では、岩の峡谷は垂直にそそり立った二つの断崖で形成されていた。必要とされる雲の効果は皆、断崖の間に見えている空の細い帯の中に見られた。そして、ブリュンヒルデは、果てしなくそびえる崖のうちの一つの頂からではなく、岩壁の中からジークムントの前に現れた。《神々の黄昏》第1幕では、ギービヒ家の館の内部には、左の背景の光に向かう、狭いが極めて高い開口部が一つあり、そこからホールの中心部に続く階段があった。この一本の光線以外には、黒いカーテンが舞台全体を占有していた。ジークフリートの到着後、それでもハーゲンは一枚のカーテンを閉めた。罠が迫っていたのだ。

このような舞台美術の大幅な変更は、演技の処理にも相応の修正を要求し、それを受けた。ヴィーラント・ヴァーグナーは、ギービヒ家の場面の三人の主人公を、後ろにハーゲン、右にグートルーネ、左前にグンターと、舞台の大きさを最大限に生かした広い三角形に配置することにより、ギービヒ兄妹にそれぞれ個性を与えつつも、二人がニーベルンクの異父兄弟が定めたとおりに操られる人形にすぎないことを、非常に明確にすることができていた。このハーゲンは十分に邪悪で、声が低く、ほとんど口を開かないが、彼の使命のうち最後から二番目のもの、ジークフリートを倒して自分の策謀である偽誓に復讐を果たすまで、真のニーベルンク族のように粘り強く陰謀を織り上げていった。

この演出家の、ハーゲン役に対する全体の構想は、《指輪》のすべての部分のそれと同様、彼の祖父の著作から厳密に導き出された。「昔は、助けを求めるかのごとく大きく広げた両腕によってオペラ的情熱を表現していたのだが、今は、半分上げた片腕や、片手や頭の特徴的な動きでも、何らかの感情のわずかな高まりを伝えるのにまったく十分であることが分かった。そして、真の感情的絶頂の効果は、長いこと鬱積してきた後で堰を切ったように見えるため、ますます大きくなるだろう」

さらに驚かされたのは、彼のローゲに対する扱いであった。ヴィーラント・ヴァーグナーが《ラインの黄金》のプログラム・ノートに掲載されたエッセイで説明していたように、彼はローゲを、善でも悪でもなく、温めたり焼き尽くしたり、創造したり破壊したりを等しく行うような自然の非人間的な力であり、運命の指輪の鋳造を支援するのみならず、それが負っている呪いからそれを浄化することをも進んでしようとする存在と見なしている。エルダとその娘のノルンたちやブリュンヒルデに匹敵するくらい偉大な知恵を持つローゲは、本能的かつ中立的に真実を話す。《指輪》の至る所に出てくるにもかかわらず、《ラインの黄金》の中でしか擬人化されないこの不可欠な要素は、どのように演じるべきであろうか? もちろん、我々が慣れ親しんでいる「誘惑者かつ蛇、嘘つきかつ詐欺師、陰謀者かつ道化者、悪魔かつ踊り手」の組み合わせではない。これらの属性はほかの登場人物たちによって彼に適用されるが、それは「彼らが」彼をどのように見ているかということにすぎない。ヴァーグナー楽劇の慣例の中では、ローゲは人間の姿をしていなければならないので、ヴィーラントは彼を完全に人間的に、神や小人や巨人よりもさらに人間的──知性ある思索家──にしたのである。

ヴィーラント・ヴァーグナーの《指輪》におけるもう一つの逸脱は、エルダの出現の扱い方だった。彼女自身はもはや見えず、ヴォータンは、上向きに投射された青い光の中へと舞台を降りてきた。それはまるで大地が彼の前方で開いていたかのように見えた。

バイロイトの衣装デザインは、容赦なく簡素化されていた。鋼鉄がガチャガチャいう音やぶつかる音はほとんどなくなり、パルジファルは第3幕で依然として「輝く黒い鎧を着て」登場していたが、ヴォータンやフンディングやハーゲンには翼のある兜はなかった。この美術のトーン・ダウンは、それ相応の動きの抑制を伴っていた。20世紀半ばの我々の精神にとってはひどく滑稽に見えたポーズや大げさな所作はなくなった。必要となる強調は、すべてオーケストラによってなされていた。

しかし、ヴィーラント・ヴァーグナーでさえ、手探りで進まなければならない。《パルジファル》の登場人物たちが不必要な装身具をすべて取り除かれていたのに対し、《ジークフリート》のファフナーは古き悪しき時代の不格好なドラゴンのままだった。ここまで踏み込んだのであれば、ヴィーラントは自ら定めた任務をさらに押し進めることもできたかもしれず、《パルジファル》においてさえ、第1幕の落ちる白鳥や第3幕の空を舞う鳩を見ずに済んだかもしれない。しかし、私は彼の答えが何であるかを知っている。《パルジファル》には四つの重要な象徴──聖杯と槍、白鳥と鳩──がある。ほかの何が消えたとしても、それらは残らなければならない。おそらく彼は、《マイスタージンガー》のポークナーのように、「Zu viel auf einmal brächte Reu[一度に多すぎると後悔するかもしれません](†)」と感じたのだろう。バイロイトの保守派は十分にショックを受けていた。その新しい演出は、ある程度までは、ほかに選択肢がない状況から利益を引き出す行為であったことを忘れてはならない。演技の簡素化は、すべてが意図的であったとは限らないし、必ずしも成功していたわけでもない──《神々の黄昏》の最後の場面では、完全に誤った演技というわけでもなかった。

†訳注「Zu viel auf einmal brächte Reu[一度に多すぎると後悔するかもしれません]」──《マイスタージンガー》第1幕第3場より。

《指輪》のキャスティングの問題に関しては、1951年のバイロイト音楽祭は、1876年のこの場所での最初の上演同様、解決からはほど遠かった。1951年バイロイト音楽祭の監督たちは、新しい血を求めていた。彼らの理論は、それのために昔の学校で身に付けた慣習──彼らは悪い慣習だと考えている──を変えようとするには、あまりにも暴力的な過去との決別を含んでいた。そして多くの場合、彼らは過去その役の経験がない歌手たちをわざわざ探したようである。結果は、時に不安を覚えさせるものがあった。24歳のジークリンデがこの役の声にふさわしい力量を持っていたことは疑う余地がなかったが、彼女の声質の自然な美しさ、その解釈の温かさや共感にもかかわらず、バイロイト音楽祭に期待される仕上がりの演技ではなかった。それどころか、私が見たハンス・ザックスのように、歌手が明らかにリハーサルなしでバイロイトの舞台に立つなどということは、誰も想像できなかったであろう。彼がその役に初めてキャスティングされた演者でなかったことは関係ない。これは音楽祭の上演「であった」のだ。また、脇役の演技の中には、田舎くさいとしか言いようのないものもあった。一方、《パルジファル》では、グルネマンツ役のルートヴィヒ・ヴェーバー、クンドリ役のマルタ・メードル、アンフォルタス役のジョージ・ロンドン、クリングゾル役のヘルマン・ウーデらは、それぞれの役柄において我々が望み得る理想に近かった。パルジファル役のヴォルフガング・ヴィントガッセンは、声は軽いものの、真に前途有望であることを確かに示していた。《指輪》では、二度と聴きたくないと思うような歌手が大勢いた。悪名高い「バイロイトの雄叫び」は過去のものになったと思っていたのだが、ニーベルングの小人は二人ともその名人だった。さらに言えば、彼らの解釈は、新しい教えとはかなり違っているように思われた。ごく少数の歌手たち──再び、ここではファゾルトとハーゲン役のルードヴィヒ・ヴェーバー、グートルーネ役のマルタ・メードル、グンター役のヘルマン・ウーデ、ヴォークリンデ役のエリザベート・シュヴァルツコプフ──は、あれ以上のものは考えられないほどの出来映えだった。

大声を絞り出すことを強いられるのは、歌唱の一つの欠点であったが、バイロイトでは幸いにも目立つことはなかった。覆われたオーケストラは、オーケストラのさまざまなグループの音を融合させるという特性とは別に、指揮者が歌手を圧倒することなくヴァーグナーのクライマックスの力をフルに解放することを可能にしていた。

客席の傾斜を舞台のかなり下まで延長した段々に沈められて配置されるため、バイロイトのオーケストラは正面から、すなわち客席側からは、ピットの奥行きの三分の一の範囲まで湾曲した屋根でその上を覆われており、プロセニアム側からは、客席の方向に同じ長さだけ伸びている別の屋根で覆われているのである。

私が聴いた《指輪》サイクルの指揮者、ヘルベルト・フォン・カラヤン(†)が、ヴァーグナーがバイロイトで聴いた唯一の《指輪》演奏のため、彼自身によって定められたオーケストラ配置を変更した方がよいと考えたのは、おかしなことだと思った。オーケストラ・ピットの近い方の覆いの下から、二つの屋根の間の開かれたスペースにヴァイオリン群を持ち込むことによって、彼は弦楽器の音色に力強さと輝かしさを加えていた。ただし、このことは、補助的な役割がヴァイオリンを背景に留めるべきだった多くの場面でのバランスの損失を、ほとんど補償することはなかった。

†訳注「私が聴いた《指輪》サイクルの指揮者、ヘルベルト・フォン・カラヤン」──この年は、《パルジファル》の指揮はすべてクナッパーツブッシュが担当したが、《指輪》と《マイスタージンガー》はクナッパーツブッシュとカラヤンの二人が振っている。《指輪》第1チクルスは7/31、8/1、2、4でクナッパーツブッシュ指揮、第2チクルスは8/11、12、13、15でカラヤン指揮であった。

フォン・カラヤンは、私が大いに称賛している指揮者である。バイロイトの《マイスタージンガー》において、彼は、彼がすべてを見定めているヴァーグナー作品で自分に何ができるかを示してみせた。ところが、《指輪》においては──並外れた洗練と平穏に満ちた抒情的な楽句がある一方で──、荒削りな部分があまりにも多く、また累積的なクライマックスが不足しているせいで失望させられる機会があまりにも多かった。指揮者はそれぞれの場面を独立したものとして扱ったが、《指輪》に満ちている荘厳さは、作品の構造を全体として意識して初めて明らかになるのである。

ヴァーグナーは、《指輪》のために覆われたオーケストラを作った。《パルジファル》は、ヴァーグナーがその「mystische Abgrund[神秘の深淵]」(彼がそう呼んだ)の響きを念頭に置いて書いた作品であった。《パルジファル》は、今年はハンス・クナッパーツブッシュの指揮で演奏された。ここでの「mystische Abgrund[神秘の深淵]」から発せられる音響は、かなり心に残る性質を持っていた──ドビュッシーが当作の管弦楽書法の「ユニークで計り知れない美しさ」に言及したのは、間違いなくその性質が原因であった。

[バイロイトの上演についての別の見解は、p.426-430参照──編集者(†)]

(以上、「Music Survey」Ⅳ-2、February 1952

「The 1951 Bayreuth Festival」

†訳注「バイロイトの上演についての別の見解は~」──この下に訳出した記事「ザルツブルクとバイロイト」を指す。

ザルツブルクとバイロイト

角括弧と字下げ枠内の編集者挿入文(H.K.)付(†)

ジェフリー・シャープ

†訳注「角括弧と字下げ枠内の編集者挿入文(H.K.)付」──H.K.は、この雑誌の編集者の一人、ハンス・ケラーのイニシャルであろう。

批判的洞察力よりも揶揄能力の方で名高いある同僚は、休日に音楽を聴きに行ったことで寄稿者を非難するのはおかしなことだと思ったことがある。「ミュージック・サーヴェイ」のような威厳ある雑誌に明らかな推論を書くのは見苦しいことであろうから、この立派な紳士は疑いなく、彼自身のウィットの深みの中でもがき続けることだろう。

ザルツブルクは、残念ながら、商業的事情によって1948年の音楽祭の高い水準を低下させることに甘んじた。高圧的なアメリカの植民地化がその間の数年間に顕著になり、最重要点が、かつてのそのような音楽祭から現在繁栄中の観光地へと移行していることが見て取れる。たとえそうだとしても、良いこともあった。

バイロイトに出発しなければならなかった8月8日までで最も重要なイヴェントは、間違いなくヘルベルト・グラフの《オテロ》のプロダクション(†)であった。私は、一つの「ジャンル」としてのオペラに対する現在の混乱した態度──ザルツブルクが《イドメネオ》のパスティーシュで苦労して証明したように、イギリスに限らず、広く行き渡った態度──には閉口していたため、このさまざまな芸術の創造力豊かで華やかな融合は、いかがわしい趣味に陥ることなく常に贅沢で、良き時代を思い起こさせ、オペラ上演の全問題に対し、より知的で啓蒙的なアプローチを求める運動をするようもう一度私を駆り立てた。ただし、大きな弱点もあった。ラモン・ヴィナイの声は、この役がシェイクスピア的であるという彼の理解と同じくらいオテロ役に適していなかった。このことは、イアーゴ役のパウル・シェフラーが自分を主要登場人物として認めさせるのに、相応により容易な仕事を受け持ったことを意味していたかもしれない。この役をこれ以上に演じたり歌ったりすることは、ほとんど想像できない。確かに彼は、まだそれを知らない人のため、ヴェルディのオペラにもシェイクスピアの演劇と同等の強いイアーゴが不可欠であることを証明して見せた。ほかの役はすべて十分に満たされており、特にドラギカ・マルティニス(†)は、初めの不安定さを克服すると、デスデモーナについて真に音楽的な説明をし、最高音を叫びたいというどの誘惑にも負けることはなかった。ヴィーン・フィルハーモニックは、フルトヴェングラーのために壮麗な演奏をし、これが彼に合う音楽なのかどうかを疑っていた人々を完全に困惑させ、またヘルベルト・グラフは、劇場の流儀を理解せず、その重要性を軽視し始めているあまりにも多くの批評家連中に、教訓となる実例を与えた。

†訳注「ヘルベルト・グラフの《オテロ》のプロダクション」──8/7、11、18、21、30の5回上演された。初日の録音をディスクで聴くことができる。

†訳注「ドラギカ・マルティニス」──クロアチアの歌手。この年(1951年)の後半からマルタ・マルティニスと改名したらしい。この年はヴェルディ没後50周年であった。カラヤンも2月にヴイーン国立歌劇場で、やはりマルティニスをタイトルロールに据えて《アイーダ》を振ったらしい(コンサート形式)。

次に良かったのは、フリードリヒ・グルダによるピアノ・リサイタルだった。バッハのハ短調トッカータとベートーヴェンの最後のソナタの並置は、それぞれの問題を対照させて強調する。グルダの解決法はいつも、やっと21歳の若者にしては信じがたいほど成熟しているように思われた。ベートーヴェンに時折見られる若々しい激烈さの痕跡を別にすれば──抑制された激烈さは、すでに彼の追求にうんざりしている気難しく古い評論家をいらつかせるだけだ──、ここではペトリ(†)が最も威厳に満ち、有無を言わせないと想像する人もいたと思われる。プロコフィエフとドビュッシーが次のメニューであるという約束は、回避されるべきだった。ブラームスのヘンデル変奏曲なら、はるかにうまくプログラムを完結させたことだろう(†)。

†訳注「ペトリ」──エゴン・ペトリのことだろう。

†訳注「プロコフィエフとドビュッシーが次のメニュー……」──グルダのリサイタルは8/3。バッハとベートーヴェンのほか、プロコフィエフの7番ソナタ、ドビュッシーの《水の反映》と《花火》が演奏された模様。

それとほぼ同じくらい満足感を味わえ、またかなり予想外だったのは、イルムガルト・ゼーフリートとシュナイダーハン四重奏団による、レスピーギのあまり知られていない《夕暮れ》の素晴らしい演奏であった。

[H.K.──

とりわけ予想外だったのは、この音楽祭のプログラムにあったシェーンベルクの嬰ヘ短調四重奏曲が降ろされ、説明も謝罪もなくレスピーギが選ばれたことだ──シェーンベルクの死後わずか3週間で(†)]

†訳注「シェーンベルクの死後わずか3週間で」──シェーンベルクは7/13に亡くなり、このリサイタルはその二十日後の8/2に催された。レスピーギの《夕暮れ》は、シェーンベルクの第2弦楽四重奏曲と同じく弦楽四重奏と女声のための作品だが、こちらは楽譜の指定はメゾソプラノ。

その準備に費やされた時間・技術・注意は、今思い返すと、その音楽が、聞こえてきた音と本当に同じくらい良質であると信じるのは難しいという事実から、理解されるであろう。

もしヨーゼフ・メスナーとその協力者たちの技術的能力が、彼が選曲で見せる冒険心にいくらかでも近づいていたのなら、彼の日曜夜のコンサート(†)は、長期間この音楽祭のハイライトの一つとして確立されていたであろう。今回、彼の珍しい作品への熱意が、新風に対する聴衆の嫌悪感によって部分的に相殺されてしまったのは、残念なことであった。というのも、その晩はとても暑くて、平凡な演奏であったベートーヴェンの《オリーヴ山》は、息苦しい雰囲気の中、終わりまで座っているのに多少の努力が必要だったからである。それに対し、ブルックナーのコンパクトで輝かしく爽快な《詩篇150番》への付曲は、ほぼ始まる前に終わったようなものだったため、我々に繰り返しへの切望を抱かせたままにした。

†訳注「日曜夜のコンサート」──8/5の、ヨーゼフ・メスナー指揮による「第2カテドラル・コンサート──ベートーヴェンとブルックナー」。《オリーヴ山上のキリスト》は1時間ほどかかるのに対し、《詩篇150番》は9分ほどで終わってしまう。

フルトヴェングラー指揮による、フェルゼンライトシューレでの今年の《魔笛》は、立派ではあるが決して画期的なものではなかったということ以外には、言うべきことはあまりない。

[H.K.

彼のフレージングや形作りの多くは画期的だったものの、決して尊敬できないテンポがあったと思う耳もあったかもしれない。]

ゼーフリート(パミーナ)とシェフラー(語り役)はどちらも模範的な演技をしたが、デルモタはタミーノ役としては堅苦しくて説得力に欠け、クラインはモノスタトスの満々たる悪意に近いものを滲み出させることができなかった──それにしても、ハインリヒ・テスマー以来、誰かテノール歌手はいないのだろうか? このオペラは、音響がデッドで、風雨からの保護は最小限しかなく、座席は耐えがたいほど硬いという、ひどく過大評価された乗馬学校の、柔軟性に乏しく制約のあるアリーナ(†)に拘束されたことにより、ほとんど台無しになってしまった。音楽の歓びのために臀部が苦行を強いられるということには、考えられるメリットなどないのである。フェストシュピールハウスなら、《魔笛》や、本当に悲惨なほど粗末に扱われた《イドメネオ》にとって、適切な環境であったことだろう。

†訳注「柔軟性に乏しく制約のあるアリーナ」──フルトヴェングラーの《魔笛》は、8/1、6、10、17、29の5回上演された。この筆者が聴いたのは8/6の上演であろう。カラー映画になっている1954年の《ドン・ジョヴァンニ》(主演シエピ)も、場所は同じフェルゼンライトシューレであった。

この壮大な悲劇的オペラが無残にカットされているのを想像してほしい。それから、パウムガルトナー博士のごみ箱を免れた残留物が、連続した1幕のページェントを形成するようひとまとめにされたところを想像してほしい。さらに、その結果としての「précis[概要]」、ないしは「Moron's Digest[愚者の要約]」が、すべてを消費し尽くす乗馬学校の顎の中に閉じ込められ、押し込まれ、縛り付けられ、あなたは一流の音楽の「débacle[崩壊]」のための材料を目一杯持っている、ということも想像してほしい。エバートによるグラインドボーンのプロダクション、これもまた過剰な「カット」のために批判されたかもしれないが、その素朴な威厳に続き、この勝手に削除改訂された似非モーツァルトのお祭り騒ぎは、ほぼすべての人の芸術的規準に背いていた。キャストの中ではたった一人、ルドルフ・ショック(イドメネオ)だけが、求められる演奏「様式」についての考えを持っていたように見えたが、ゲオルグ・ショルティ率いるヴィーン・フィルハーモニックは、かろうじてスコアの土台周辺を回って通ったといったところで、その最上のページのくすんだ輝きをほのめかすことさえしなかった。大失敗。しかし、ささやかな慈悲には感謝しよう──モーツァルトであろうと似非であろうと、少なくともその「カット」が、無許可の加筆によって補償されるようなことはなかったのであるから(†)。

†訳注「無許可の加筆によって補償されるようなことはなかったのであるから」──勝手なカットはまったくいただけないが、勝手な加筆がないだけまだマシだった、ということ。《イドメネオ》は、20世紀半ばまでは短縮して上演されるのが普通だったようで、その一つであるパウムガルトナー版(この1951年が初演)は、10年後の1961年フリッチャイ指揮によるザルツブルク音楽祭ライヴ録音が残っている。ショルティによる《イドメネオ》は、7/27、8/4、9、14、25の5回上演され、この項の筆者が聴いたのは8/4の上演であろう。ショルティは、このときがザルツブルク・デビューならびにヴィーン・フィルとの初共演であった。パウムガルトナーはカラヤンの師匠である。

[H.K.

ヒルデ・ギューデンのイリアは、歴史的・様式的な面(それが何であれ)ではいかに満足のいくものではなかったとしても、また彼女の容貌・容姿・喉の美しさがいかに生き生きとしていたとしても、極めて稀なレベルの音楽的経験であった。解釈的感性と音色的審美性の高度な組み合わせだったのである。この記事の筆者は、彼女は見物人のために歌っているのだと私に示唆したが、もしそうなら私は見物人であったようで、私は彼女の際立った可憐さが深刻な芸術的欠点であるとは思わなかったのだから、いっそうそうである可能性が高いわけだ。彼女は、その最初の音から長い旋律的アーチを感じるという稀有な才能を持っている。ト短調アリア(†)の型破りな冒頭にある緊迫した「Padre![お父様!]」は、それだけでもザルツブルクに旅した価値があった。

†訳注「ト短調アリア」──序曲の直後、第1幕冒頭のイリアのレチタティーヴォの直後に続くアリア。

ショルティについては、演奏の出来映えと解釈を分けて考えなければならなかった。前者は、寄稿者が言うように良くない。後者は、傑出しているとは言えないが、多くの有名な指揮者たちよりも優れており、実際のところ非音楽的なわけではなかった。

寄稿者がバイロイトに発った後、フルトヴェングラー(†)はブルックナーの第5の徹底的な解釈を行った(フィナーレのコラール神格化の最後のクライマックスで絶対に必要となる管楽器合唱の倍増を除き、オリジナル・ヴァージョン)。たった一度だけ失望させられる主要な構造は、第1楽章第2主題上の第1ヴァイオリンの長い旋律再開へのブリッジにおいてである(第131小節以降)(†)。ベートーヴェンの第9では、ここでもまた、演奏におけるさまざまな災難が、指揮者の構想(conception の「con-」にアクセント)の品質について一人か二人の批評家を裏切った(†)。イルムガルト・ゼーフリートは、本作において、馬のようにタフであることを証明した声で(馬にそれがあるならば、の話だが)、ソプラノ・パートを空を飛ぶような音色で押し通したが、彼女はもはや2点ロ音には届かなかった(...Flügel weilt[……翼が留まる])(†)。彼女の声は低く、また美しい暗さを帯びつつある。

†訳注「フルトヴェングラー」──8/19のフルトヴェングラー指揮によるオーケストラ・コンサートの曲目は、序曲《フィンガルの洞窟》、フィッシャー=ディスカウとの《さすらう若人の歌》、ブルックナー第5であった。ベートーヴェン第9は最終日の8/31で、これもフルトヴェングラーが振った。

†訳注「たった一度だけ失望させられる主要な構造は~」──シャルク版では当該箇所に弦楽器が加えられており、弦楽器が完全に沈黙しているオリジナル版よりも豊かな響きになっている。

†訳注「裏切った」──conには「欺く」という意味がある。

†訳注「...Flügel weilt」──第841小節。コーダの直前、ソロ四重唱の最後から2小節目。

ザルツブルクの《ヴォツェック》(†)については、詳細なレヴューを行うという以前の企図を撤回するが、それは(a)解釈、演奏、演出がほとんど凡庸であったこと、(b)ヘアウッド伯爵(†)が自身の雑誌に素晴らしいレポートを書いていたこと、そして(c)これを書いている時点で予定されているコヴェント・ガーデンのプロダクションが、さらに良いものになることが約束されており、当然、次の(シェーンベルク)号で十分に取り上げられる予定であること、などの事実を鑑みてのことである]

†訳注「ザルツブルクの《ヴォツェック》」──8/16、20、24、27の4回上演された。演出はオスカー・フリッツ・シュー、タイトルロールはヨーゼフ・ヘルマン、マリーはクリストル・ゴルツ、指揮はカール・ベームであった。ベームはベルクの生前から《ヴォツェック》をレパートリーにしていたため、1951年なら十分に経験を積んでいたはず。彼の《ヴォツェック》が、この項の筆者が言うような凡演になるというのはちょっと想像できないのだが、録音は残っていないのだろうか?

†訳注「ヘアウッド伯爵」──第7代のジョージ・ラッセルズ。1949年26歳のときにクラシック音楽にのめり込み、1950年からはオペラ専門誌の記者となり、その後オペラハウスの監督や取締役社長などを歴任した。「雑誌」というのは1950年創刊の「Opera」誌のこと。季刊で、現在も発行中。

初めてバイロイトを訪れるというのはユニークな経験であるが、ユニークであることは、必ずしも望ましいものをすべて包含しているわけでも、劣ったものをすべて排除しているわけでもない。ちらつく客席照明と地獄のように座り心地の悪い座席(フェルゼンライトシューレのよりもひどい)を持ち、ニーベルハイムの付属物として完全に適切なこのくすんだ古い劇場は、たちまち憂鬱な気分を引き起こし、かろうじて安堵感を与えてくれる夕暮れの薄明の中での連続した五つの上演作品(《パルジファル》と《指輪》)も、それをほとんど緩和してはくれなかった。マスクリン&クック(†)の先例を無視して、ヴィーラント・ヴァーグナーは、祖父の舞台魔術を扱う独自の方法を選んだ。彼は(舞台の)人々が暗闇の中を歩くよう命じ、ヒキガエルやブリュンヒルデの馬や、その他の困難な「小道具」、さらには演技の多くが、我々の想像に任された。アーネスト・ニューマンは、聴衆が自由に想像できる新しい技法であるとして、これを歓迎した。しかし、これは単にごまかしているだけではないのか? もちろん、舞台照明が客席のそれと同じように老朽化して不十分であるならば──そしてこの批評を書いてる私がそれを知る機会を与えられなかったのであるならば──、ヴィーラント・ヴァーグナーの特異と言ってよさそうな創意工夫は私をねじ伏せたかもしれない。ところが、初歩的な照明技術の中にあまりにも拙劣に行われていたもの──不正確な追跡、望まれていない影、時間的矛盾など──があったので、バイロイトの電気技術者たちは照明計画よりも地方自治に従っているのだ、という結論に達した。

†訳注「マスクリン&クック」──ジョン・ネヴィル・マスクリンは、19世紀イギリスの舞台マジシャン。やはりマジシャンのジョージ・アルフレッド・クックやデイヴィッド・デヴァントと活動した。「女性を何の支えもなしに空中に浮揚させる術」で有名。

ここまで読んできて、《指輪》について聞きたいと思っている音楽家の中には、いわゆる音楽評論家が、単なる舞台装飾にこれほど多くのスペースを浪費することに、そろそろ不審の念を抱いている人もいらっしゃることだろう。それっておかしくない? しかし、オペラ、とりわけヴァーグナーの楽劇は、単に演技のできる歌手(ほとんどいないが)、背景画家、電気技師、舞台係、劇場プロデューサーのための付随的娯楽を伴う音楽ではないのである。とは言え、その考え方はなかなか死なず、バイロイトは今年、その最期を見届ける試みを行わなかった。劇場作品としての《パルジファル》、《指輪》、《マイスタージンガー》は、ほとんど当てにできない集団的無能さの集合的失敗であったが、幸いにもそれだけではかった。

建物の音響はかなりバランスが取れており、それはつまり、音楽スペクトルのいかなる部分も悪目立ちしないということである。しかし、舞台の高さよりもずっと下にあるオーケストラ・ピットは、覆われている──完全に有利というわけではないにしても、興味深いやり方だ。覆われたピットには、明らかなメリットが三つある。音楽家が楽な服を着ることができること、歌手たちが突き抜けなくてはならないオーケストラの音の毛布がそれほど手ごわくならないこと、そして、聴衆が音楽家たちのライトや指揮者の身振りで気を散らされずに済むこと、である。しかし、その代償として、オーケストラの音色という形で多くのものが犠牲になっている──あまりにも多くのものが。

ドイツ全土から楽員が厳選されたこのオーケストラは、40をやや上回るヴァイオリンと、それに比例したその他の楽器で構成されている──つまり、イギリス最大の交響楽団よりも40パーセントほど大きかったわけだ。だとしても、演奏者の質は折り紙付きであるにもかかわらず音量は不十分で、それほどたくさんの楽器の組み合わせがもたらす輝きを存分に聴きたいと強く思わせる瞬間があった。「蓋」は共同で使う弱音器のような機能を果たし、最大限のクライマックスからそれにふさわしいパワーと迫力を奪った。

しかしながら、人間の耳にはかなり順応性があり、この最初の異質さが克服されると、演奏と歌唱の完全で満足のいく音質が、バイロイトの真の栄光として立ち現れた。クナッパーツブッシュに指揮された《パルジファル》だけは、特定の基準──イギリスでは文字どおり信じられないほど高いと見なされている基準──からのやや深刻な逸脱があり、ここでは、もし疲労でないとしたら何らかの不可解な理由のため、最後の場面が完全な無力症からぼろぼろに崩れるがままにされ、10分間ほど超過してその本来の感銘を与えることに完全に失敗した(8月10日)。

ヘルベルト・フォン・カラヤンによる、《指輪》4部作の音楽テクスチャーの鋭い解明は、彼の優れた音楽能力と並外れた集中力についての動かぬ証拠を提供した。音楽は忠実に、想像力豊かに提示されたが、個人的な癖や、我々がはったり屋を見破るときに使ういかなる形の不純物も完全に取り除かれていた。歌唱は一般的な基準では高水準に達していたが、それを上回る真の卓越性を達成した者は少なかった(特に演技ができた者!)。ローゲ役が新しい伝統のための出発点となることが判明するかもしれないヴァルター・フリッツ、パウル・クレン(ミーメ)、ルードヴィヒ・ヴェーバー(ファゾルトとハーゲン)、アーノルト・ヴァン・ミル(フンディング)、レオニー・リザネク(ジークリンデ)、ベルント・アルデンホフ(ジークフリート)、マルタ・メードル(グートルーネ)、それにヘルマン・ウーデ(グンター)。キャストの誰一人としてプロとしての力量の公正な基準を下回った者はいなかったが、直前に体調を崩したエリザベート・ヘンゲンの代役たちは、必ずしも満足できる出来ではなかった。

ルドルフ・オットー・ハルトマン演出による《マイスタージンガー》には、主な長所が二つあった。「カット」なしで上演されたことと、舞台上で起こっていることを見ることができたこと(†)である。音楽的にも十分に満足できるものだったが、このオペラは、二部に分けて連夜で上演することを提案する価値があるように思える。第3幕は容易に自立できるだろうし、──

†訳注「舞台上で起こっていることを見ることができたこと」──上のジャック・ボルノフのレポに「《指輪》がこれほどの低照度に調節されたことはなかったはずだ」とあったように、ヴィーラント演出による《パルジファル》と《指輪》の舞台は暗かった。それに対し、ハルトマン演出の《マイスタージンガー》は、写真で見る限りかなり明るく見える。

[H.K.

第1・2幕は何によって自立できるのか? さよならによることなしで?]

──そうすることで、我々は、その壮麗さにもかかわらず、一度のセッションで完全に吸収同化するためには多大な努力を必要とするスコアにうんざりさせられることから逃れられるだろう。クンツは、ベックメッサーをベンノ・クーシェほど大らかに演じていなかったし、ヘルマン・ロールバッハは、ほかのすべての点では称賛に値するものの、ザックス役としてはもう少し声が出るとよかった。ほかの配役、特に親方連中は、たいへん充実していた──その大多数が、Master の二つの意味において、である(†)。そしてオーケストラは、奇跡に近い第3幕への前奏曲など、カラヤンのために驚くべき仕事をした(†)。

†訳注「その大多数が、Master の二つの意味において、である」──親方役の歌手たちの大多数が Mastar の二つの意味──「親方」と「名人」であろう──に該当していた、ということ。

†訳注「カラヤンのために驚くべき仕事をした」──カラヤン指揮の《マイスタージンガー》は、8/5、8、16、19、21、24の6回上演され、ザックスは基本的にオットー・エーデルマンが歌ったが、8/16はヘルマン・ロールバッハが代役を務めた。よって、この項の筆者が聴いた日は8/16だったことになる。《マイスタージンガー》は、当初はカラヤンのみが指揮する予定だったらしいが、8/26に追加公演が決まり、そのときカラヤンは次の仕事(ルツェルン)に向かってしまっていたため、急遽クナッパーツブッシュが担当することになった。ただし、追加公演は以前から決まっていたという説もあるようで、そうなるとカラヤンはドタキャンしたということになるが、カルロス・クライバーではあるまいし、カラヤンがそんな無責任なことをしたというのは少々不審である。8/26はエーデルマンではなくロールバッハがザックスを歌ったようだが、もしかするとカラヤンは、8/16の《マイスタージンガー》でのロールバッハとの共演のときに、彼とはもう二度と共演したくないと思ったのかもしれない。というのは、上のジャック・ボルノフのレポの中に、「私が見たハンス・ザックスのように、歌手が明らかにリハーサルなしでバイロイトの舞台に立つなどということは、誰も想像できなかったであろう」と書かれているからである。日付が書かれていないので、ボルノフが見たザックスがエーデルマンだったのかロールバッハだったのかは不明であるが、もしジェフリー・シャープと同じ日に見たのだとすると、その日のザックスはロールバッハで、出来は悪かったということになりそうだ。いずれにせよ、この年全部で7回あった《マイスタージンガー》上演のうち、最初の6回はカラヤンが、最後の1回はクナッパーツブッシュが指揮し、ザックスは、エーデルマンが5回、ロールバッハが2回歌った、ということである。

[バイロイトの上演についての別の見解は、p.417-423参照──編集者(†)]

(以上、「Music Survey」Ⅳ-2、February 1952

「Salzburg and Bayreuth」

†訳注「バイロイトの上演についての別の見解は~」──この上に訳出した記事「1951年バイロイト音楽祭」を指す。

【解説】

◎「ミュージック・サーヴェイ Music Survey」(「音楽調査」くらいの意味)は、1947年秋から1952年夏にかけてイギリスで発行されていた音楽雑誌(季刊)。最初の6号まではドナルド・ミッチェルのみが編集し、1949年夏の7号目からはハンス・ケラーが編集に加わった。その号から判型が小さくなり、そのせいか1981年に発行された合本には最初の6号までは収録されず、7号以降=「ニュー・シリーズ」のみとなっている。もっとも、合本は「ニュー・シリーズ」だけで800ページを超えているので、分厚くなりすぎることを避けた可能性もある。特徴としては、本誌刊行中に亡くなったシェーンベルクについての記事が非常に多いこと、次いでベンジャミン・ブリトゥンについての記事が目に付くことである。

★ダッラピッコラの文章(イタリア語)を翻訳したとき、英訳を参照するために使っていた「ミュージック・サーヴェイ」合本から、適当に目に付いた記事を訳してみました。

★ナーホットの文章は、記憶違いと思しき箇所が多いので注意が必要ですが、「シェーンベルクのいとこ」であり「最初期のヴァルデマー歌手」であったという人ですから、その発言が極めて貴重で興味深いものであることは言うまでもありません。

★バイロイト(とザルツブルク)についてのレポは、9月に入って、「ぼちぼち今年のバイロイトの舞台がBSで放送されるかな~」と思って選んだものです。

■今年(2024年)は《トリスタン》の新演出でした。例によって読み替え演出ではあったけれど、どうにか最後まで見通すことができました。読み替え演出は、内容によっては途中で嫌になって視聴をやめてしまうこともよくあります。その点、今年の《トリスタン》は、演出がそれほど音楽の邪魔にはならなかったように思います。まあ演出へのブーイングはすごかったですけれどもw。

■私はマンガやアニメや特撮も大好きなので、昨今の「原作改変問題」にはいろいろ思うところがあるのですが、原則として、「原作を改編するくらいならゼロからオリジナルを作るべきだ」とシンプルに考えています。これは、例えば映像の作り手がキューブリックやタルコフスキーや宮崎駿などの大家であったとしても同じことです。「上級国民」だからといって特別扱いしていたら、秩序は崩壊してしまいますからねw。それにしても、いくら映画の出来や興行成績が良かったとしても、原作者であるスティーヴン・キングやスタニスワフ・レムにあれだけボロクソに批判されたら、もし私が監督だったら立ち直れないような気がします(物語世界の創造主=「神様」に憎まれたわけですから)。まあヴァーグナーはもう著作権も切れていることですし、読み替え演出が現代の聴衆に好意的に受け入れられているのなら、今後も続ければよいと思います。たまに面白い読み替え演出もありますし、比較的近年までわりとオーソドックスな演出を維持していたメトでさえ最近は読み替えが主流になっているようですし。私としては、「ヴァーグナーの場合は台本も彼が書いているのだから、テーマやストーリーまで改変するのはやりすぎだ」と考えてはいるものの、「皆さんが本気で読み替え演出が良いと信じているのなら、どうぞお好きなように」という感じです。理解不能な演出ばかりになって自分がもしこのままオペラをまったく見なくなってしまったとしても、正直そんなに惜しいとは感じませんしね。多くの日本人がそうだと思うのですが、あの紅白歌合戦だって、いつやめてもらってもかまわないし、惜しくもありません。……オペラもバレエみたいに、新演出と旧演出を共存させることはできないんでしょうかね。「ヴィーラントの《パルジファル》再現上演」とか「クプファーの《オランダ人》再演」とか。そういう上演がないということは、需要がないということなのでしょうか。

■1951年のバイロイトと言えば、初日にかのフルトヴェングラーの「バイロイトの第9」が演奏された年です。エリーザベト夫人によると、フルトヴェングラー自身はあれを「ひどい演奏(horrible performance)」だと思っており、翌日、それを頭から追い払うために車を止めて新鮮な空気を吸ったのだとか(『ショルティ・オン・ショルティ:回想録』1997年の最終章より)。あるいは、これも夫人の情報ですが、フルトヴェングラーから第9の感想を尋ねられたウォルター・レッグが、「良い演奏でしたが、理想的とは言えないですね(A good performance, but not as good as it might have been.【直訳】良い演奏だが、それがひょっとするとあり得たかもしれないというほどまでは良くなかった→もっと良くなる余地はあった)」と言ったそうで(オズボーンの『ヘルベルト・フォン・カラヤン:音楽の人生』1998年の33章より)、彼はむしろ演奏の出来よりもそのレッグの発言の方に動揺しており、演奏を忘れるためよりも頭を冷やすために車を止めたのかもしれません。私としては、さすがに「ひどい演奏」とまでは思わないけれども、神格化するような演奏でないことは確かだと思っています(後に出た「未編集」版も同様)。私は、フルトヴェングラーのベートーヴェンは苦手で、それは子供の頃から現在に至るまで変わることはありません。彼のヴァーグナーはかなり好きなんですが、ベートーヴェンだと、主としてオーケストレーションの加筆修正とテンポが気になって、心から楽しめないのです。前者については、かつてヴァーグナーやマーラー(我が国では近衛秀麿)などが提案した「近代的なオーケストラの実力に見合った」編曲のようなものをフルトヴェングラーも採用しており、これはまあ20世紀半ばという時代を考えれば仕方がないのかなあと思います(現代の指揮者も、ベートーヴェンの交響曲の場合は多少はオーケストレーションに手を入れて演奏することが多い)。後者については、フルトヴェングラーは私がイメージしているテンポの許容範囲を逸脱することがしばしばあって、生理的に受け入れられないケースがけっこうあります。これがヴァーグナーだと、こうあってほしいというテンポでやってくれることがほかのどの指揮者よりも多いのですけれどもね。なお、彼が戦後のバイロイトでは第9を指揮しただけで肝心のヴァーグナー作品を振らなかったのは、ヴァーグナーだと第9に比べてリハも本番もより大がかりになり、そうなると当時のバイロイトではフルトヴェングラーに支払うギャラを捻出するのが困難だったという理由もあったようです(ベルント・W・ヴェスリングの『ヴィーラント・ヴァーグナー、孫』1997年の「1951年という年」より)。お金がかかる人だったんですね。まあこの年は彼が嫌っていたカラヤンが指揮者として来ていたわけですから、フルトヴェングラーには初日が終わったらとっととお引き取りいただいた方が、現場の平和のためにはかえってよかったと言えるでしょう。

ご意見・ご教示等ございましたら

こちら からお送りください。

Copyright © 2024 鷺澤伸介 All rights reserved.