夭逝した近代フランスの天才女流作曲家リリ・ブーランジェについて、彼女の没後最も早い時期に書かれた二編のエッセイ、カミーユ・モークレール『リリ・ブーランジェの生涯と作品』(原題:La Vie et l'Œuvre de Lili Boulanger、原文:フランス語)、およびポール・ランドルミ『リリ・ブーランジェ(1893-1918)』(原題:Lili Boulanger(1893-1918)、原文:英語)を翻訳しました。

私はここで、ある人物の伝記と伝説をまとめてたどってみようと思う。それは一人の天才少女のものである。彼女はもう死んでしまったが――。そして、この伝説も伝記も、その苦痛や美しさのことから、彼女を連れ去っているもう誰も知らないある階層のことにまで及んでいる。

この少女の生涯は、我々のうちに悲しみと感嘆とを混ぜ合わせる。我々の心は憤懣と哀惜とに引き裂かれてしまう。それでも、ショパンやモーツァルトやワトーの短くも輝かしい生涯と同様、彼女の生は見事に構成されているために、その均整の取れた調和によって平穏へと帰着する。その一生は、生命力と天寿とがあまりにも節約された期間であっても、人生が十分に完成され得ることを我々に教えてくれている。

この女性作曲家の生涯は、全体が二つの主題によって秩序立てられたシンフォニーの第一楽章にも比較し得る。

ほとんどやむことのない苦痛のうちに二十四歳という年齢で死んだ子供の伝記と、この世に存在するために虚弱で魅力的な肉体を選択した天才の伝記。この二つの主題は混じり合っており、二つに分けるのは、ただそれらをよりよく結びつけるためにすぎない。

リリ・ブーランジェは、1893年8月21日にパリで生まれた。父は

ローマ賞

[*]を受賞した作曲家で、その父、つまり彼女の祖父に続いてパリ音楽院の教授となった。音楽のセンスは、姉のナディア・ブーランジェに現れていたのと同様に、彼女の中にもすぐに現れた。ナディアは、いかなる時も非常に親密かつ献身的な精神的結束をもってリリに助言し、彼女を育成した。だが、リリ・ブーランジェは

たいへん虚弱な体質に生まれ

[*]、十六歳までは定期的に継続するどんなレッスンも受けることができなかった。それでも、彼女はほとんど信じられないほどの早熟さと直感力をもって演奏や作曲を行い、六歳のころにはガブリエル・フォーレの歌曲を歌っていた。彼女は常に音楽でものを書き、何も習わないうちから、予見の能力が彼女にあらゆることをほのめかしたと言うことができるだろう。彼女は姉と同じ職業に就きたいと望むようになり、自分の霊感あふれる独創性を、自分に欠けていた技法の教育に従わせることにした。困ったのは、彼女の健康状態が、断続的な授業やコンサートに参加することを許さないことであった。意志は病気によってくじかれてしまった。だが、彼女は聴きに行けないあらゆる音楽の楽譜を読んだ。肉体の中で、脳だけは唯一彼女を裏切らなかったのである。それでもやはり、彼女の生活の中ではシンフォニーを聴くことは非常にまれで、自作を聴く歓びを得ることはほとんど絶望であった。

そこで、彼女は

姉によってなされた入門指導の後

[*]、優れた教師であるコサードのレッスンを自宅で受けることになった。彼はその才能の大きさをすべて理解した。その後、1912年には、ポール・ヴィダルの作曲の生徒となった。こうして1909年から1913年までの四年間で、リリ・ブーランジェは、極めて不利な条件にもかかわらず、ローマ賞コンクールに志願するために必要な技法の知識をすべて身に付けるという奇跡を実現してみせた。これは、優れた人間の教育形成と才能開花を、確認することはできても証明定義することはできないという、説明不可能な数年間である。1913年、人々は、美しく、優雅さに満ち、才気煥発なこの

二十歳のうら若き女性が

[*]、「ファウストとエレーヌ」に基づくカンタータでコンクールに参加するのを目撃した。

これは彼女の初めての挑戦であった

[*]。当時はまだ、女性にヴィラ・メディチ行きを許可することへの偏見が根強く残っていたのである。そのことが、この競技者の姉が以前このコンクールで失敗したことの一因となったのは確実である。ところが、リリ・ブーランジェのスコアの三分の一も演奏されないうちから、満場一致で賞が決定してしまった。

まさにミューズが出現したのだ

[*]。審査員と聴衆は、広がってゆく無限の感動の中、至高の霊感の息吹が通り過ぎてゆくのを感じ、数日後のコンセール・コロンヌでの《ファウストとエレーヌ》発表会では、並はずれた勝利の喝采を爆発させた。

音楽部門でのローマ大賞を獲得した初めての女性、リリ・ブーランジェは、自分の成功がフェミニズムの勝利であると認めるコメントは避けた。彼女はイタリアへ出発し、フィレンツェに感激した。ローマに着くと、同僚の寄宿生たちの温かい歓迎の中で、

父の思い出と再会した

[*]。最も幸福な年であった。彼女はそこで、非常に貴重な作品のいくつかを作曲した。だが、彼女の霊感の奔出は、まるで不幸と速さを争っているかのようであった。不幸は彼女の元を去ったわけではなく、最上の勝算を得て再び襲いかかるために、ほとんど姿を見せていないだけだったのだ。その争いは、シューマンやワトーの晩年を思い浮かべさせずにはおかない。その後、大戦が勃発した。不幸はもはや容赦をしなかった。パリに戻ってから、リリ・ブーランジェは何ヶ月もの間、打ちのめされ、悩まされ続けた。彼女は再度ローマを訪れて数週間だけ滞在し、その後もう二度とそこには戻れないと感じながらその地を離れた。1915年9月から1916年2月まで、彼女は熱心さと慈善心をもって、動員された音楽家とその家族のために捧げられた

コミテ・フランコ・アメリカン

[*]を組織するために、最後の力を消耗させた。そしてその後は……身内の苦悩を和らげることに絶え間なく腐心しながら、自分の死の訪れを冷静に見つめ続けた。

彼女が身内に言った気高い言葉

[*]は公表されるべきではない。そのような心の高貴さに対しては、聖なる沈黙だけがふさわしいのだから。

だが、この死へのまなざしよりも、前途への意志の方が、創造的な才能をそのままに、見事に明晰なままに保たせていたものなのだ。この子供はそれほど多くの作品を残していないし、自分の芸術の秘密や魂が告げるものをうまく洞察したわけではない。その時期の彼女は、内面の声に従って、抑え難く、不意にやって来る、完璧な楽想を書き込むアルバムを、

鉛筆書きの音符

[*]で埋めていったのだ。あまりに優雅かつ純粋なままであったやせ細った肉体は、もはやなおいくばくかの時間、魂が地上に残っているためのよすがでしかなくなっていた。

不幸に対するこの精神の見事な勝利は、1918年3月15日、リリ・ブーランジェがもう歌うことも苦しむこともなくなるまで続いた。

あとは、たぶん哀れなヴェルレーヌの詩をつぶやくだけでよい。

主よ

!私はあなたの意志をあがめます。

でも、それはなんと不可解なのでしょう!

私はあがめます、あなたの意志を。

でも、それはなんと不可解なのでしょう!

[*]

その天分のうちに、美貌、栄光、高い才気と心性、そして不治の病の囚虜を擁していた少女の感動的な生涯は、このようなものであった。

ところで、彼女の音楽的霊感の履歴はどうだったのだろうか?神秘的でほとんど類のない特徴をそこに保証しているのは、彼女の音楽がその短い人生の叙情的・感傷的な遺言ではないということだ。その音楽は至るところで彼女の人生を超えている。

絶えず病気で、

母と姉と数人の友人との狭い生活にとどまっていた

[*]この子供は、現実も恋の情熱もほとんど何も知ることができなかった。しかし、彼女はそれらに、たくましい想像力によって力強く驚異的な表現を付与した。リリ・ブーランジェは音楽を「知って」いて、あとは驚くべき速さと確実さでそれを「学ぶ」だけだったのだが、それと同じように、彼女は学ぶことも観察することも経験を積むこともなく人生を知ったのであり、それこそが彼女特有の奇跡なのである。それは、単に脳の構造が問題なのではなく、ユークリッド幾何学を直観で再構成してのけた若いパスカルの、ほとんど恐ろしいケースにも匹敵する。もし、リリ・ブーランジェの作品が、生得的で先天的に確立されたものだということを認めるべきではないとするならば、それらが作られた状況にあっては、完全に異常で、説明不能で、あり得ないものであり続けるだろう。彼女は、うかがい知れない天のどこかの場所からあるハーモニーが聞こえてきたときに、それを採譜することに忠実な肉体の存在形体だったのだろうか?――そのハーモニーは、目に見えるものでいたがったのだ。そう考えることだけが、運命に決められた日に仕上げようとして、内部の視線が、この世のものでないテキストを几帳面に書き写したかのごとく、最期の日まで変わらず制作を続けたその意志と、その苦しい肉体生活との並立関係を理解させ得るものなのだ。

どうやら、ある存在は、その純粋さと苦痛の弁済によって、死んだたくさんの芸術家が言えないで終わったことを言うに値する存在として選ばれる、と考えるしかないようだ。リリ・ブーランジェの音楽全体には群衆が感じられる。それは旋律的楽想の噴出によって姿を現す。この楽想は、単なる音楽的着想というものではない。これは、感情である。芸術、すなわち響きがすべての世界で、ほとんど何も聴いてこなかったこの少女が、外形の完璧さのうちにあらゆる興味が見いだせる作品を構成できる技術的才能と経験とを生まれながらに持っていたという驚異については、すでに知っていただけたことと思う。七年間ですべての作品を創作したリリ・ブーランジェの構想と制作の速さは、「数字で考える」ある種の計算機と同じように、彼女が「音楽的思考で考えた」ということを示している。だが、彼女の音楽は、世に埋もれた無数の声の表明なのである。人はそこに彼女自身のものを識別するが、彼女は決して一人ではない。これは魂を背負った音楽なのである。着想したその個性の上へと飛翔し、輝きを放つ音楽――このか弱い子供の芸術の中には、元素の力が宿っている。

この統御と厳粛さと病気に対する精神的勝利という特性、歩み寄る死を凌駕する魂の飛翔という特性は、思考の高度な規律という点でまるで男性のもののような、揺るぎなく中身の詰まったその作品すべての中に絶えず認められる。彼女は、そのような創作によって、同じ年齢で死んだもう一人の天才少年、ギョーム・ルクーを思い起こさせる。しかし、リリ・ブーランジェが、心に浮かんでくる無数の声を聞くことも、それを書き留めることもやめているとき、もはや自分自身を語るしかないときは、彼女の秘められた旋律が、諦観のために気高さをまとった揺れ動く優しさとともに湧き上がってくる。それは、

イェフタの娘やイフィゲニア

[*]のひどくあえかな嘆き声を聞くときに、時代を超えて我々の目に涙をこみ上げさせるのと同種のものである。ベッドの白さの中で、とても小さな子供が、苦痛をかこち、涙を浮かべ、無限の感情のほとばしりを静めるのは、この時なのだ……。

だが、見えない天使がそこにいる。枕辺に立って。天才は熱狂して懇願し、要求し、創造は待ち構え、魂は毅然と張りつめる――そして、やつれた手は、再び書き始める。

こうして、霊対肉の戦いのドラマが、彼女の目を引く主題としてかなり支配的となる。だが、リリ・ブーランジェの経歴の短さ、その栄光と死の流星のようにはかない外観が、我々を誤らせることがあってはならないのだ。

彼女は神童だったし、人は、その遺憾極まりないあまりに早過ぎる死が、優れた人間を、素晴らしい前途を残したままフランス楽派から奪い去ってしまったのだと、考えたくも言いたくもなるだろう。しかし、それでは真実が曲がってしまう。ここでは失われた前途ではなく、存在している作品こそが重要なのだ。

確かに、リリ・ブーランジェは年とともに自己を完成したかもしれない。が、学ぶことを終える者など誰もいなかった。我々は、その芸術的素質すべてを二十歳で支配した女性が、この上ない確実性をもって歩んできたその道程の先に、どんな頂点まで導かれていったかを知ることはできない。分析が示しているのは、彼女の場合にあっては、深い畏怖の念を込めて使われる「霊感」と「天才」という語が、その語源的意味の中にこそ本当に正しい唯一の意味を持つのだということである。どんなに偉大な才能でも、こんなに直観力に富んだ魔法のような性質は持っていない。だが、そのように生まれついた存在の創作というものは、途中でそれが遮られたとしても、一つの全体を形成しおおせるものだ。そこで強調する必要がある。我々の目前には、素描も、計画も、研究も、墓に向かって花のように敬虔にまき散らす白紙も、何もない。作品がそこにあるだけなのだ、首尾一貫した、完璧な。

その作品

[*]とは、熱情・自在さ・悲愴かつ悲劇的な感性が、楽曲形体の枠組みと目的をはるかに飛び越えている独唱とオーケストラのためのカンタータ《ファウストとエレーヌ》や、

独唱・合唱とオーケストラのためのシリーズ

[*]《平原の夕暮れ》《太陽賛歌》《嵐》《シレーヌ》《木陰で》《泉》等から成っている。私は

《兵士の葬儀》

[*]をほかから離しておく。ミュッセの詩に対して書かれた十八歳足らずの時の小品で、私はこれを、《英雄》交響曲の葬送行進曲以来現れたことのなかった最も崇高な着想の一つと見なしているのである。ローマ滞在中、あるいは最後の時期の作品には、なお次のようなものが見いだせる。驚くべき表出力と法悦とを有する声楽とオーケストラのための《詩篇129番》。同じくらい美しい

《ヒンズー教の祈り》

[*]。オーケストラのための二つの詩、

《悲しみの夜に》と《春の朝に》

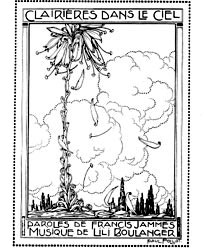

[*]。声楽・弦楽四重奏・ハープとオルガンのための《ピエ・イエズ》。フランシス・ジャムの詩による十三曲の歌曲集《空の空き地》。これは感動的な傑作で、私はこの歌曲集を、シューマンの最も高貴な声楽曲のページにもあえて比較するものである。リリ・ブーランジェはこの曲集に、二年の間、柔らかく優しい憂愁をもって彫琢を施したのであった。姿を消すことへの無念さ、勇気と慎みから生涯口をつぐんでいた苦悩など、彼女が最も自分自身を打ち明けたのがここなのだ。彼女は、数曲の器楽作品、数曲のオーケストラと声楽のための歌曲、一曲のピアノとヴァイオリンのための未完成のソナタ、

一曲の交響詩

[*]も残している。ばらばらのひどく小さな作品にも並はずれた細心さを用いつつ、長年にわたって音楽の計画が記された彼女の手帳の中の真の珠玉の数々も、そこに付け加えなければなるまい。リリ・ブーランジェは最終的に、その最後の数ヶ月間で、メーテルランクの

『マレーヌ姫』

[*]五幕に基づく大がかりなスコアもほぼ完成させていた。それは、ドビュッシーの《ペレアスとメリザンド》と同じほど、文体や感覚や伝説的で悲劇的な雰囲気への明敏さを証明している。

かくて、素晴らしい音楽家たちが我々に残してくれたのと同じくらい重要なその作品、個性の発達が全く一様に不足なく表現されたその作品そのものを問題とすべきなのは、論を俟たない。というのも、そこにはグランド・オペラ、真実のドラマを凝縮したカンタータ、器楽やオーケストラの小品、歌曲、合唱曲が含まれており、それらがみんな芸術家の意志の主張を最高レベルで持ち合わせているからである。そして、その作品は知られ、広められ、その貢献へのあらゆる栄誉をフランス楽派から授けられねばならない。その作品は、我々の演奏会や舞台上で生き続けなければならないのだ。

それにしても、この音楽はどう定義すればよいのだろう? それは明晰で生気にあふれ、ほとんど古典的均衡を保っている。それにより、人はあらゆる奇をてらった効果への軽蔑や、輪郭の大いなる単純さをそこに聞き取るかもしれないが。今日ではしばしば犠牲にされていることだが、彼女が人間の声に与えている役割は、大きく壮麗なものである。和声でも旋律でも、その技法には等しく非の打ちどころがない。ほとんど異常に早熟なその技術は、名人芸には見向きもせず、目的のための手段に正確に限定するという誠実さをもって現れる。あのような病人が、人がすぐにその中に入っていけるような、最も健康な芸術を生み出したのである。ところが、この音楽を書いた者は、自分の作品以外は何も知らなかったように見える。そこには、何々楽派を思い出させるものも、誰それの名前との関係を思わせるものも、これこれの理論の影響あるいはその否定が検知できるようなものも、何もないのだ。リリ・ブーランジェの音楽は、「彼女の音楽」なのである。何ものにも結びつかず、常に変わらない。音楽がひどく混乱した時代に作曲されたのに、そんなことは少しも感じられない。それはフランスの霊感の歴史のどの時期にでも組み込まれ得るものだ。この上なく自然であり、それが不思議な魅力をたたえているのは、たぶんその明晰さそのものによるのである。彼女の音楽は、全身全霊を傾けた高邁な魂であり、増大してゆくにつれて形を取ったにすぎない、内面生活と自然発生的な富と美の拡大なのだ。たぶんシューマンのピアノ曲以来、音楽心理学の中にこれと同種の啓示は存在しなかったであろう。この少女が自分の作品の各ページで共存せしめているのは、重々しい力強さ・権威・リズムのエネルギーといった男性的性質と、柔らかい夢のようなある種の歓喜が、突如として悲痛で半狂乱な荒々しさに向かうといった、歓びと同時に愛の破局もみんな察してしまっている女性的性質、さらに彼女が自分の運命の象徴として音楽的注釈を付けることを望んだ哀れで小さなマレーヌ姫のような、運命に押しひしがれた無垢な子供の性質――これらすべてである。彼女の魂と我々との間に中間物は存在せず、その技法や学習や才能に注意を向ける者など誰もいない。一つの響きが芽生えると、たちまち詩情と感受性が、絶対的で説得力のある優しさをもって我々にその価値の承認を訴求する。リリ・ブーランジェが他人の詩に音の注釈を付けるときでさえ、その詩の言葉は彼女から生まれてきたもののように思われる。彼女はあまりにも完璧に詩に順応するため、詩を溶かし直し、それらに新しい感覚を与えるのである。彼女は劇的で大規模な作品を創作するために生まれたが、歌曲の簡素な表現の中にいるときは、アンティミスム芸術の巨匠のそばに身を置いている。

数年で《兵士の葬儀》《ファウストとエレーヌ》《詩篇》《空の空き地》《ヒンズー教の祈り》《マレーヌ姫》を作ってしまったこの女性音楽家の、ここで省いたその他の十作品にも、重要でないものはない。それ故、彼女は、前途を損なわれた新人娘などではなく、自分の場所を確保し、なすべき仕事を実行した真の創作者なのである。意志の力によって、彼女はほとんど死を武装解除してしまった。彼女は死んだばかりだが、選ばれた人間の特質がその真価を認識させた。そうして崇拝が生まれ、伝説が形成された。栄光が何の力にもならず、ただ内なる声に耳を澄ませていた、この慎ましい少女の記憶を光背で包みつつ。彼女は、美と宿命の組み合わせの象徴となるであろう。それは、何世紀にもわたって、絶えず不安な人の心を崇拝と畏怖で惹きつけてきたものである。

自分の痛ましい宿命を臆することなく直視し、冷酷であると知っていた時間にもその寛大さで気品を与えたリリ・ブーランジェの、魅力にあふれ、戦慄を覚えるようなその人物像は、音楽家たちを熱狂させるだけではない。彼女は、哀悼と敬意をもって早過ぎる死というものの謎を考えるあらゆる芸術家や文章家にとっても、象徴的な存在となるのに値するであろう。その者たちにとっては、ショパンや若いシューベルトに比べ、彼女はシェリーの言う

「音楽と月光と感情が一つである」

[*]夢の国からさまよい出てきた、恵みをもたらす小さな妖精のように思われることだろう。彼女がやって来たその国に、彼女は心と才とを調和させながら戻っていった。だが、彼女の声が尽きることはない。彼女は自分の使命を成し遂げたのだ。その声の運命の方はとても澄んでいるので、もう誰も嘆き悲しむことはない。彼女の友人たちが墓前で取り換える花で飾られた記憶は、彼女が我々に与えた不朽の花々の、色の抜けた投影でしかないのである。

彼女はもういない――しかし、彼女は自分の生活よりももっと生き生きした、形のない生を生きている。彼女は愛を知らないまま、歌曲の中に最も悲痛で最も甘美な愛の感情を表現した。彼女は戦争が起こるずっと前に、《兵士の葬儀》において、この危機が終わった時、彼女が知ることのなかったその終戦の時の、我々のひどく激しい高揚の壮麗な予見を実現していた。私は諸賢が、この作品がまさに我々の「見知らぬ兵士」の墓前で演奏する必要のある音楽であると、私と同じように考えてくれることを信じている。彼女のすべては、予知と予言であった。この驚異的な子供の記憶が消えることはないだろう。妖精が死ぬことがあるだろうか? 彼女のことを、壊れた円柱に薔薇を置かせるような感傷とともに思い浮かべるべきではない。作品は生き残り、それは権利を要求する。リリ・ブーランジェは、誇り高き才知と柔らかい心の優しさの力によって、

「永遠がついに彼女を彼女自身に変えるような」

[*]存在として、我々の前に立ち現れる。その悲壮な宿命を悼みながらも、彼女に感嘆するしかない時が到来したのだ。

もし私が、彼女の生涯の明確な象徴を探さねばならないとしたら、私はおそらくそれを、この若い女性がこよなく愛したフィレンツェの、私の思い出の一つの中に見いだすだろう。

花の聖母教会の身廊にグローリアが響く聖土曜日、鳥の形をした花火が点火され、金色の糸の上を滑走し、祈りを捧げる群衆の上で建物を横切ってゆく……。

[*]こうして、この敏捷できらきら光る小さな聖霊の鳩は、我々の上を滑り去っていったのである。

【原注】この草案は、6月9日、サル・プレイエルでのリリ・ブーランジェ嬢の作品発表会に先立って行われた、カミーユ・モークレール氏の講演で使用されたものである。ジョルジュ・ミゴー氏が、短評と時評の中で、この晩の報告を書いている。

ギ・ド・モーパッサンは、かつて愚かなことを言った。

彼は書いている

[*]。「例外なく、女性には真に芸術的あるいは科学的な仕事がまともにできないということが長い間の経験から証明されているにもかかわらず、最近は、女医、あるいは女性政治家といったものが押し付けられようとしている」

なぜ彼は、女流画家と女流作曲家を付け加えなかったのか? それどころか、なぜ彼は、そんなみっともない予言者丸出しになることを避けようとしなかったのか? なぜ未来は過去の繰り返しになるはずだと常に言い張ってしまうのか?

それどころか過去においてさえ、少なくとも美術と文学の分野においては、女性が自分に何ができるのかを証明していなかったとでもいうのだろうか?

セヴィニェ夫人、ケリュス夫人、レスピナス嬢、スタール夫人、ジョルジュ・サンド、ジョージ・エリオット、セルマ・ラーゲルレーフ、それにかなり身近なノアイユ伯爵夫人と、我々の素晴らしいコレット

[*]。彼女たちの名前を思い出すことが必要なのだろうか?

科学の分野では、デカルトの著名な友人たち、スウェーデンの王女クリスティーナとエリザベス王女に言及することが必要なのか? ここでもまた、我々はそんなはるか遠くを見る必要はない。我々にはキュリー夫人がいるのだから。

絵画と彫刻には、注目すべき女性の代表者がいるし、――過去に注目してみると――1648年に絵画と建築の王立アカデミーが設立され、その一世紀半の過程の名もない会員の中に、十五名の女性が含まれているのである。

ヴィジェ・ルブラン夫人

[*]がアカデミー会員の最後の女性であった。フランス学士院は、旧体制のアカデミーよりもさらに勇気に欠けており、それ以後男性以外いかなる女性をも温かく迎えることを拒んだのであった。

**

*

現在まで、傑出した女性が最も少ないのは、作曲の分野においてである。

そのことが、芸術の最も女性らしいものから女性が締め出されることを可能にするだろうか? もちろん、イタリア・オペラ創設者の娘フランチェスカ・カッチーニや、最近ではレイエールの叔母のファランク夫人や、オーギュスタ・オルメスやシャミナードを挙げることはできる。だが、これらは文学や造形芸術での女性の栄光に引けを取らない名前というわけではない。

しかしまた、音楽を愛するようになることが、男性より女性の方がいっそうたびたび起こることも事実である。

女性は、自分自身を音楽で表現するために、何を探していたのだろうか?

ある種の社会状況が必須条件だったということが考えられるだろうか?

音楽は本質的に秘密の芸術であり、そのため、まさしく真実で無遠慮なものである。音楽が暴露する感情すべてを音楽それ自身として保存することは、用心深く慎まなければならない。

だが、音楽は、女性の場合にあっては、他人についても自分についても自由・正直・率直の習慣が当然であり、またその習慣は、現代生活の環境だけが、女性に関してのみ習慣化することを企て得るものなのである。

それはともかく、女性の音楽が、やっと生まれた。それは生まれ、誠に驚くべき経緯で正体を現し、その幸運な出現は、わずか十九歳の少女に「ローマ大賞」第一席を与えた学士院の評決によって、聖別されたのである。

**

*

一世紀以上の間、ブーランジェ家はその勝利のこだまでパリ音楽院を満たした。

フレデリク・ブーランジェは、18世紀終わり近くの、音楽院の最初の生徒の一人であった。彼はフランス革命暦V年(1797)にチェロの一等賞を得た。

彼の若い妻は、1809年に歌唱部門で一等賞になり、今度は彼女がパリ音楽院を離れた。彼女はオペラ・コミック座のスターの一人になることを運命づけられ、《白衣の婦人》のタイトルロールで評判を取った。ブーランジェ夫人の息子は、(彼の娘と同様に)ローマ賞受賞者で、十九歳で彼の母親が歌ったオペラを作曲した。彼自身、断然魅力的なテノールの声を持ち、二十七年間にわたってパリ音楽院で声楽を教えた。

エルネスト・ブーランジェはロシアの少女と結婚した。彼女もまた芸術家で、美しい声の持ち主だったが、それは公にはほとんど聴かれたことがなかった。

二人の少女がこの結婚の果実となった。ナディアとリリ――

リリはジュリエットのかわいい愛称である

[*]。

この二人がどうして音楽家にならずにいることができただろう?

だが、彼女たちの音楽への驚くべき傾倒は、それぞれの場合において非常に異なった様子で現れた。

五歳になるまで、ナディアは楽音を聴くと必ず泣き始めた。彼女はピアノの下に隠れた。その後、全く突然に、彼女は自分の天職に気付いた。ナディアは才能あふれる生徒になった。彼女はパリ音楽院であらゆるカリキュラムを取り、すべての賞を手に入れた。和声法、伴奏法、オルガン、対位法とフーガ。彼女はローマ賞で競い、

弱冠二十二歳(1908)

[*]で二等賞を獲得した。これはすでに女性の芸術にとって驚くべき勝利であった。だが、おそらく勝利をより完全に主張するための時が到来していなかったと感じたため、その後彼女はローマ賞への挑戦をやめてしまった。

学士院はすでに、その初めての譲与が、最も大胆な決定だと思っていたのである

[*]。

リリの場合は、二歳半にもならないころから、楽譜を読んでロンドを歌った。

五歳半の時、フォーレの歌曲を、作曲者の伴奏で歌った。

六歳で、シャピュイの指導のもと、和声を学び始めた

[*]。しかし、彼女の健康はすでにかなり虚弱なものになっていた。彼女への惜しみない世話と配慮が必要だった。姉と母はこの大切な義務を共有した。

十六歳になるまで、リリは本当の意味での活動をすることができなかった。

彼女はピアノ、ヴァイオリン、チェロ、ハープなどを、自分の慰めのために演奏した。たくさんの楽譜を初見で読んだ。彼女は即興で演奏した。

十六歳で、彼女は活動を再開した。コサードに和声を学び、ポール・ヴィダルに作曲を学ぶという音楽課程をすべて修了した。

彼女の支持者かつ助言者かつ忠実な友人となったのは、いついかなる時でも姉のナディアであった。

1913年、彼女はローマ賞コンクールに姿を見せた。彼女は

二番で

[*]競争に参加し、そのカンタータの驚嘆すべき出来栄えが、その時まで用心して男性に予約されていたヴィラ・メディチ行きの許可を、ついに女性にも与えるよう強要した。

その日、ほとんど予期できなかった勝利のその日、彼女は姉であり、最良の友人であり、いつも自分よりも彼女のことを考えてくれていた少女の方に戻っていった。彼女は姉の手を握り、姉の腕の中に身を任せ、自分の成功が姉をどんなに幸福にしたかを知って最高の喜びを味わった。

ローマ逗留は、彼女の集中的な制作期間であった。ついでに言えば、その時から最期の日まで、まるで自分が心に持っているものすべてを明らかにすることができないかもしれないということを恐れているがごとく、熱に浮かされるかのような勢いで作曲することを、彼女は決してやめなかった。

彼女の作品には、フランシス・ジャムによる《空の空き地》、メーテルランクによる《反映》、《ピエ・イエズ》、そして何よりも、非常に若い人間の作という側面からは全く予想できないほどの、創意豊かな光彩と感情の深刻さを持った巨大な構築物、《三つの詩篇》などがある。

リリ・ブーランジェは、ヴィラ・メディチに長期間は滞在しなかった。すぐに戦争が勃発した。彼女はパリに帰り、姉のナディアとともに、フランコ・アメリカン・コミティによって始められた賞賛すべき仕事に比類ない寛大さをもって献身した。

しかし、彼女の虚弱な健康は、すぐにそのような努力を禁じてしまった。彼女はアルカション、後にガルジャンヴィルへと療養のために避難したが、それもむなしかった。

少しずつ、彼女の生命力は衰退していった。

だが、苦痛や気苦労や、もろもろのことにもかかわらず、彼女は書いた。絶えず増大してゆく熱情をもって作曲した。鉛筆書きの五線紙が、臨終の近づいたベッドに積み重ねられていった。

1918年3月15日、彼女は家族に別れを告げ、そのか弱く小さな魂は飛び去った。

この運命には、異常な感触がある。

とりわけ、正真正銘、誰も予測できないほど異常なのは、そのあふれるほどの強力な天才ぶり、十分な成熟の経験をそのうちに孕むように見えるその天才ぶりである。リリ・ブーランジェは、人間の苦悩への洞察と、現実生活で実際に心を乱された極めて悲壮な感情の深さとを持っていた。

我々の思考は、ごく自然に、十七歳で《糸を紡ぐグレートヒェン》を書いたシューベルトに立ち戻る。彼も、ほとんど子供でまだ強い情念にも気付かぬうちから、非常に正確かつ鋭敏な語り口をもって、この鋭い苦痛を表現するのに必要な手段を、自分の中に発見していたのであった。

我々は、ここに二つの類似したケースを持つのである。

この子供の心理的経験と、彼女のインスピレーションの内容の不釣り合いは、すでにローマ賞のために書かれたカンタータ《ファウストとエレーヌ》の中に姿を見せている。

夕暮れ。

ファウストは、草の上に体を伸ばして眠っている。大気の精の翼が風を切る音が小さく空中に響く。メフィストがいて、眠るファウストを見下ろしている。

ファウストは目を開く。彼はエレーヌの美しさを夢見ている。彼は彼女に逢うことを望み、形のある完全無欠なものを所有したいという自分の魂の欲望をすぐに満足させたいと望む。彼は美の理想であるエレーヌを知ることを望んでいるのだ。

メフィストが抵抗する。それは神をも恐れぬ行為ですぞ!

それがどうしたというのだ? ファウストは、自分の意志に反する地上天上のあらゆる力に挑戦する。

永遠の美を知ること、それは最高の歓び!

日が暮れる。メフィストは魔法陣を描く。漠とした音が闇を満たす。

にわかに月が雲間から現れ、遠く柳の木の下にエレーヌが姿を見せる。ファウストは彼女を迎えに急ぐ。

だが彼は、

死者の中から目覚めさせたこの女性の冷ややかさに直面して立ち止まる

[*]。

ほとんど聞こえない声でエレーヌはファウストに質問する。誰が私を呼び戻すことを望んだの?

彼女は自分が、再び地上に、愛だけでなく憎悪までももたらしてしまうことを拒絶する。

しかし、ファウストは忘れられた幸福の記憶を彼女に思い出させる。彼は彼女に生きて愛する希望を再び目覚めさせる。

真夜中、自然の静寂に囲まれて、すぐに二人は同じ高まりの中、愛を宣言する。

闇はいっそう深くなる。嵐の雷鳴が聞こえる。平原に、傷に覆われた戦士の幽霊たちが現れる。ぞっとするような光景。

突然、無数の集団から、ほかの者より青白く背の高い幽霊が前に進み出る。

パリス

[*]である。

パリスはエレーヌを手荒く捕まえる。彼女は抵抗するが、パリスは彼女を引きずっていく。ファウストはパリスを追おうとする。彼はパリスに斬りつけようと剣を抜く。

雷が落ちる。ファウストは卒倒する。メフィストは彼を腕に抱えて素早く立ち去る……。

真に才能ある芸術家に対し、この主題は、叙情的かつ劇的な展開のための豊富な内容を提供した。

だが、すべての人間を驚嘆させたのは、要求される劇的な音調、重苦しい深刻さ、悲愴で激烈な熱情、いくつかの箇所で現れる狂暴性といった諸性質を含む主題を、あまりにも若い一人の少女が処理し切ってしまったことであった。

それに、これはこの高潔な心が、全く別のやり方で魂をつかむ音に目覚めてゆくことになる道の第一歩――短く、単純な試み――にすぎなかったのだ。

そこには、感動的な《空の空き地》、《反映》、《ピエ・イエズ》などが来るが、それらすべてにもまして重要な作品は、巨大な音の構築物である《三つの詩篇》である。

最初の詩篇(130番)

[*]は、神への祈願の呼び声が深い淵から立ち上ってくるようである。

深き淵より、私は祈る、神よ、私の祈りを聞きたまえ……

神よ、深き淵より私は哀訴する、神よ、主よ……

そして祈りは上昇し、広がり、凄まじく膨張する。

私の魂は神を待ち望む。私は待ち望む、私は夜の番人が朝を待つよりもあなたの言葉を頼みとする……

神の慈悲へのこの訴えは、聴く者の胸を突き刺し、心を引き裂く。

詩篇129番

[*]は、深刻でいかめしく、激しく劇的な調子を持つ。

私が若いころから彼らは私を苦しめた、とイスラエルは言う!

私が若いころから彼らは私を苦しめた、だが彼らは私に勝つことはなかった。

耕す者は私の背中を耕す。彼らはそこに大きな畝溝を付けた。永遠なる神は正しい。神はよこしまなる者の縄を断ち切られた。

永遠なる神の山に登るのは誰か?

それは清らかな手と清らかな心を持った者。

その者は神の祝福を受け、救いの神から正義を受ける。

そして、終わりはこうだ:

扉よ、こうべを上げよ、とこしえの扉よ、高く上がれ、栄光の王が入られる……

このような詩に曲を付けるとなると、人はただポール・デュカスかフローラン・シュミットだけを思い浮かべることになるだろう。

だが、一人の少女の早熟な才能は、これらの詩のとてつもない威厳を支え、燃え盛る炎を強めるのに十分な力を持っていたのである。

《三つの詩篇》は1916年、ローマで作曲された。

リリ・ブーランジェはまた、いくつかの歌曲、ヴァイオリンとピアノのソナタ、それにメーテルランクの『マレーヌ姫』への付曲もほとんど完成にこぎ着けていた。

その後、彼女は、手を取り合って歩み、常に苦楽を共にした友を残してこの世を去った。以来その者は、自分の

「妹

[*]の」霊感あふれる作品を、その芸術的生命と名声のうちに維持するために人生の最上の年月を捧げてきた。

彼女は、永遠の門を開くのに十分な、極めて誠実で深遠かつ輝かしい数ページを残して、この世を去っていったのである。

【注釈】

◎本項では、上に翻訳した二つのエッセイが持つ、芸術家の初期の伝記・作品研究にはどうしても入り込んでしまう誤りを訂正することに主眼を置くが、国内の音楽書籍あるいは輸入CDなどの解説においても情報量が少ない対象のことであるので、それぞれの項目をできるだけ詳細に書いた結果、注釈と呼ぶには不適切な分量になってしまった。お読みになってくださる方々は、注釈というよりは項目の「解説」に当たるような気持ちで下記を参照していただければ幸いである。

リリ・ブーランジェについて書かれた初期の論説について、アメリカの女性音楽学者レオニー・ローゼンスティールは、その著書『リリ・ブーランジェの生涯と作品』(1978、フェアリー・ディキンソン大学出版)の序文の最初で次のように紹介している。

1930年代に、彼女に関する二つの論説が公表された――一つはアメリカで、もう一つはオランダで。『ザ・ミュージカル・クォータリー』 (16:1930)のポール・ランドルミの記事は、それ以後のこの作曲家に関する学術論文の文献リストにほぼ必ず見られるものである。また、『デ・ミュジック』(7:1933)のエドゥアルト・レーセルの前後編の記事は、この作曲家の研究上、晩年の作品についての重要な情報源となった。上記の筆者がともに、『ラ・ルヴュ・ミュジカル』1921年8月号掲載の、詩人カミーユ・モークレールの論説『リリ・ブーランジェの生涯と作品』から、そのデータの大部分を負っているという事実に変わりはない。モークレールのエッセイは、偉大な文学的洗練と感性をもって書かれてはいるものの、学術的というよりは印象批評的で、おびただしい誤りを含んでいる。レーセルは、自分が公表した研究は資料の事前調査にすぎず、それをより大規模な研究のための基礎として使用する予定であると告知していた。しかしながら、彼の計画は実現しなかった。

(ローゼンスティール『リリ・ブーランジェの生涯と作品』p. 9)

ヘンドリク・エドゥアルト・レーセル(1908-2002、オランダの音楽学者、「レーザー」は英語読み)の論文『リリ・ブーランジェ』(オランダ語)は、オランダの音楽雑誌『デ・ミュジック』第7年5号・6号(1933年2月・3月)に二号にわたって連載された――モークレールとランドルミの文章は、上の翻訳をお読みいただければわかるように、「論文」と言うよりは「エッセイ」であるが、レーセルの文章だけは、未出版のものまで含めたかなり詳細な作品年表を掲載していたり、各作品の多くの譜例を引いて簡単なアナリーゼを施したりしている点で、学術的な「論文」あるいは「調査報告」と呼んでよい内容を持っている――。本来ならば、ローゼンスティールが紹介している初期論説は三編ともすべて翻訳してここに掲載したいところであるが、レーセルのものだけは、上記のように筆者が没してからまだわずかな年月しか経っていないため、掲載誌は入手してあるものの、ここでは引用だけにとどめ、全文の翻訳ならびにその公開は行わないことにした。

なお、リリ・ブーランジェの伝記や作品の情報は、上に訳したモークレールとランドルミの文章で概略はつかめるけれども、ローゼンスティールが「おびただしい誤りを含んでいる」と指摘しているくらいであるから、上記の内容すべてをうのみにすることは避けなければならない。その「誤り」については、以下の注釈でできるだけ指摘訂正は試みるが、リリについての比較的新しい研究に基づく基本情報を知りたければ、『女性作曲家列伝』(小林緑・編著、1999、平凡社)、『音楽史を彩る女性たち――五線譜のばら2』(萩谷由喜子、2005、ショパン)という誠に重宝な日本語の本が出ているので、そちらに当たるのが早道である。多少の誤りも含まれているものの、この二冊があれば、リリの姉ナディア・ブーランジェや、ランドルミが挙げているフランチェスカ・カッチーニ、ルイーズ=デュモン・ファランク、オーギュスタ・オルメス、セシル・シャミナードといったほかの女性作曲家に関する基本情報も効率よく得ることができる。さらに、クララ・シューマンやファニー・メンデルスゾーンについては『五線譜の薔薇――音楽史を彩る女性たち』(萩谷由喜子、2002、ショパン)に、ナディアの詳細については『ナディア・ブーランジェとの対話』(ブルノー・モンサンジャン・著、佐藤祐子・訳、1992、音楽之友社)に、ジェルメーヌ・タイユフェールの詳細については、その自伝『ちょっと辛口――タイユフェール回想録』(小林緑・訳、2002、春秋社……タイトルの訳し方が素晴らしい)に当たるのがよい。ただし、最近翻訳されたヴェロニカ・ベーチ『音楽サロン――秘められた女性文化史』(早崎えりな・西谷頼子・訳、2005、原書は2000、音楽之友社)の最終章「ナディア・ブーランジェ楽派」は、比較的詳しくリリの人生を追ってくれてはいるものの、残念ながら誤りが多過ぎて使い物にならない。ずいぶん新しい本なのに不思議なことではあるが、リリについて調べるのにこれを参考にするのは避けるべきである。

[*]リリ・ブーランジェの生涯と作品……筆者のカミーユ・モークレール(1872-1945)は、フランスの詩人・小説家・美術評論家。日本では、大正から昭和初期に翻訳・紹介された『ロダンの生涯と芸術』『印象派絵画史』の二冊の美術関係書籍の著者として知られてきたが、音楽愛好家にとってはむしろ、詩人あるいは小説家として、ドビュッシーの評伝などの中で目にすることの多い名前である。当エッセイは、リリに関する紹介文や研究論文の中に、現在でも非常に頻繁に引用され続けているものであるにもかかわらず(例えばエヴェレストのマルケヴィッチ盤CDの解説――これはほんの一部の英訳引用で、しかもずいぶん内容をはしょった意訳になっている)、再録した書籍も全文の他国語への翻訳もない状態であるので、今回、翻訳ならびに紹介を思い立った次第である。

実は、モークレールがリリを知ったのはリリの死後で、その経緯はローゼンスティールの上掲書に詳しく紹介されている。以下、その部分を引用しておく。

(リリの死後、リリの親友であった)ミキ・ピレは、友人への追憶にふけったままだった。生前のリリはミキに、音楽が付けられる詩をいくつか書いてほしいと頼んでいた。しかし、戦争中の負傷者への看護活動は、彼女がそうした企画に着手することを不可能にした。彼女がリリ・ブーランジェの思い出に捧げる詩の連作を書くことができたのは、結局戦後になってからであった。この連作はいくつかの点で重要である。それは、ミキが、リリとの約束を守りたい、望まれていた詩をリリに提供したい、と念願していたことの証明になっている、というだけではない。その叙情豊かな詩の特質と、著者自身がイラストを描いていたことが注目に値するのである。個々のいくつかの詩は、実は《空の空き地》の詩の何編かを補完するものである。これらの詩は、カミーユ・モークレールとナディア・ブーランジェの会見のきっかけにもなり、それによってリリ・ブーランジェに関する最も早い文章の一つが書かれることになった。1919年に、ミキは、自分の詩集の序文を書いてくれる人間を見つけようとして、ニースの自宅から遠くないグラースに住んでいたモークレールを訪ねる決心をした。モークレールは夢中になって賛同し、1920年、「カミーユ・モークレールの序文付き、詩と水彩画の私家版詩集『黙想』」が、パリのフルーリュから出版された。この詩人は、リリ・ブーランジェの生涯に強く興味を持つようになったため、ナディアに会ってインタヴューし、その後リリについての文章を書いた。(中略)

カミーユ・モークレールは、リリ・ブーランジェについてのレクチャーを開始した。記録が残っているその最初は、1921年1月19日、「女性音楽教師作曲家協会」のコンサートで行われたものである。6月9日には、サル・プレイエルにおいてコンセール・ダンドロによる彼女の作品の演奏会が開催されたが、その一部として、彼は再びリリ・ブーランジェについてのスピーチを行った。ここでリリの《仏教の古い祈り》と《詩篇129番》が初演された。これは長いコンサートで、《空の空き地》十三曲全曲(ガブリエル・ポーレの歌、ナディア・ブーランジェのピアノ伴奏)、《兵士の葬儀のために》(《仏教の古い祈り》や《詩篇129番》と同様、アンリ・ビュッセルの指揮による)を含んで行われた。《ピエ・イエズ》と《反映》も演奏された。演奏会と講演は両方とも好意的に迎えられた。このスピーチのための草案は、『ラ・ルヴュ・ミュジカル』1921年8月号に『リリ・ブーランジェの生涯と作品』として掲載された。同じ号で、ジョルジュ・ミゴーは、極めて熱烈な言葉でその音楽を論評した。彼がリリの最も重要な作品群と考えているものを聴くこの最初の機会が、彼に対し、彼女の夭折のせいで音楽界が大いなる損失を被ったということを主張したのである。

(ローゼンスティール『リリ・ブーランジェの生涯と作品』p. 207-210)

上記とほぼ同じ内容の情報が、ローゼンスティールのもう一冊の評伝、上記の本の文字通りの姉妹編である『ナディア・ブーランジェ音楽の生涯』(1982、ノートン・カンパニー、ペーパーバック:1998――以下のこの著書の引用はペーパーバック版による)にも書かれており、そこではモークレールは、「ワックス塗りのとがった口ひげを生やし、銀の柄の付いたステッキを持ち、ゆったりと大きな黒いケープを羽織った、背の高いやや初老のダンディ」と描写されている(p. 150)。また、同書に上の「女性音楽教師作曲家協会」の演奏会が、「不幸にも真夜中までかかってしまい、モークレールのスピーチを読んだ女性は一本調子だったが、それでもコンサートは成功であった」と書いてあることから(p. 152)、この時はモークレールが自分の声でレクチャーしたのではなかったことが知られる。ナディアはこの翌年にモークレールの詩に曲を付けているが、キャロライン・ポッターの本格的研究書『ナディア・アンド・リリ・ブーランジェ』(2006、アッシュゲイト)には、そのことについて次のように書かれている。モークレールのプロフィールの一部もわかるので、引用しておく。

この年(1922年)、ナディアは音楽評論家で作家のカミーユ・モークレールによる四つのテキストに作曲した。モークレールは論争に慣れた政治活動家であった。彼は社会主義者であり、二十世紀初頭のドレフュス支援者であり、音楽は社会的意図を持つべきであると信じる元アナーキストであった。主として労働者階級の登場人物たちを主役にしていたという理由から、彼はギュスターヴ・シャルパンティエの写実主義オペラ『ルイーズ』を賞賛し、またパリ音楽院の紋切り型の授業を批判する論説をいくつか書いた。本質的に政治には保守的で、母をロシア王室の出身であると信じ、さらにパリ音楽院の非常に重要な成果の体現者ブーランジェは、モークレールとはほとんど共通するものがないように見える。だが、その当面の間、ナディアは、モークレールが信奉したさまざまな政治的主張を熱狂的に支持し、彼の好意を得ようとしたことは疑いない。彼女が曲を付けたモークレールの詩は、フランス芸術はフランス固有の大衆的な素材を利用するべきだというモークレールの信念に沿った、通俗的な趣を持っている。

(ポッター『ナディア・アンド・リリ・ブーランジェ』p. 25)

上のローゼンスティールの本の引用中に出てくるミキ・ピレ(後のミキ・パロニャン夫人、1892-1973)は、生前のリリの無二の親友。もともとはブーランジェ家と非常に親しくしていたピアニストで作曲家のラウル・プーニョのピアノの生徒で、1911年の夏にアンヌクールでリリと知り合った(ちなみに、プーニョとモークレールは知り合いであった)。ミキは少女時代を母親の母国ロシアで過ごし、そのおかげでフランス語、ドイツ語のほかロシア語も流暢に話した。また、洗練された美しい表現で手紙を書くことができる文学少女でもあり、後の大戦やリリの晩年に役立つことになる看護の勉強にも取り組んでいた。上の引用にある彼女のリリ追悼詩画集『黙想』は、ごく少数部の私家版だったため現在では見ることが難しいが、ジェローム・スピッケの『リリ・ブーランジェを求めて』(2004、ファイヤール)の中にジョルジュ・ジョアニーによる書評が引かれていて、そこでこの詩集の数行を読むことができる。

彼女がこの世で過ごすのは

その年の春までという約束だった。

魂が体を曲げてしまったのだ

美しい花の下で

もろ過ぎる茎が曲がるように。

愛と純真の永遠の結びつきを

形のある像として

映し出したかったから、

命は彼女のきれいな体を燃やしてしまった。

音たちは彼女の心を離れた

えも言われぬ歓喜の風が

たわめて散らせる

この世のものでない薔薇の花びらのように……

空に響く

鳥のさえずりを誘い出す

精密で音楽的な自然の法が

彼女に対しては

心で救いを求める歌を生ませる。

彼女は自分のメロディで

ごく細いリンネルの

かすかな靄のように繊細なモスリンを編む。

神秘の上に折りたたまれた

天使の翼にも似た

心を覆っているその両手で。

彼女は永遠の安息の光の中に入っていった

苦しみが

彼女を離れもしないうちに。

そしてそのまなざしの最後の安らぎは

私のどうしようもない混乱を鎮めてしまった……

(スピッケ『リリ・ブーランジェを求めて』p. 363-364)

ところで、モークレールのこの文章そのものを扱った論評として、1993年ドイツで催されたリリの生誕百周年記念行事のための文集、『リリ・ブーランジェ1993年記念日――ブレーメン(作曲家生誕百年のために)』に掲載された、エレン・トールマンの『リリ・ブーランジェ:「きらきら光る聖霊の鳩」?――ある女性作曲家についての講演への注釈』(ドイツ語)があるが、これはこの欄で訳者が書いているような注釈ではなく、モークレールのほかの論考やリリと同じ年齢で死んだ天才女流画家マリ・バシュキルツェフ(1860-1884)について書かれた文章などを援用しつつ、当時の女性芸術受容についての時代背景や雰囲気を解説するのに主眼を置くもので、リリについて書かれた部分は非常に少ない。

なお、上記【原注】ならびにローゼンスティールの著書で触れられているミゴーの論評は、モークレールの文章を含む『ラ・ルヴュ・ミュジカル』同号の巻末「時評と短評」の演奏会批評欄に掲載されている。全文は以下のようである。

リリ・ブーランジェの作品

(サル・プレイエルでの発表会、1921年6月9日)

リリ・ブーランジェの極めて重要な作品を集めた演奏会は初めてである。この女性音楽家の二十四歳の死が、音楽界の甚大なる損失となったことは断言してもよい!(1893-1918)

C. モークレール氏はしかし、高い種に属するこの女性芸術家の、完成された個性を研究している。我々は、悲壮さにまで達しているその精神的・情緒的な人生の予見を彼女にもたらしている感受性、ずばぬけた音楽的技巧によって供給されるその感受性を、分析検討することになるであろう。

オーケストラ伴奏によるテノール独唱と合唱のための《ヒンズー教の祈り》(世界のための日々の祈り)は、不思議な緩やかさのよく響く一本の線で書かれている。我々西洋人の感情への刺激をちょうど妨げない程度の十分な地方色。アンコール寺院のそれような、単純で力強い構造を生み出す展開。

F. ジャムの詩に基づく十三曲の歌曲集《空の空き地》において、我々は一つの傑作芸術を手中にする。デクラマションが正当かつ悲しい歌の旋律、それを包んでいる、この歌曲集に必須の雰囲気を作り出している完璧に書かれたピアノの書法。この歌曲集のいくつかは、シューマンやフーゴー・ヴォルフを通過することのなかった苦悩にまで到達している。

フルートとピアノのために編曲された二つのオーケストラの小品《夜想曲》と《春の朝に》は、無限の生命力の中、非常に感じやすい魂のこの上ない繊細さ、苦い悲しみ、楽しさの発露を明らかにする。

《詩篇129番》(私が若いころから彼らは私を苦しめた)は、ポリフォニックな展開を持つ雄々しく力強い和声進行が、虐げられた民族のこもった怨念と高ぶる憤怒を描き出し、その深い傷の中に荒々しく緊迫した声の旋律線が刻み込まれる。これは、彼女の強靱さの全貌をはっきりと示し、それを感じそれを作曲したか弱い生命力を超越する力に満ちたページである。

《無限の悲しみの中で》は、その調べによって、またただ「霊感」の力のみによって、「芸術」と「人間の心」との究極の結合点まで到達させられた歌である。

《反映》。この曲のすべてのページが、この奇跡的な女性音楽家の並はずれた内面生活を浮き彫りにしているように思われる。《反映》は、そのメロディ・ラインから、「運命」に対する先制攻撃と追撃とに疲れた、ある休息の瞬間を感じさせる。

ハープと弦楽器が伴奏する歌曲《ピエ・イエズ》。かすかに震える蝋燭の炎と揺れ動く香の煙を通して聞こえてくる、ボッティチェリの作中人物が歌う熱心で素朴な信仰の歌。

《兵士の葬儀のために》(バス独唱と合唱)。もろもろの手法の中でもこれほどの単純さで、絶対に単調さに陥ることなく悲劇的かつ陰鬱な音調が持続する、このような緩やかな音楽のページを書くことなど、できるものではない。

リリ・ブーランジェは、彼女への「宿命」や神の恵みにもかかわらず、あらゆる統語法上の問題の外に、またあらゆる楽派の外に、新しい響きの音楽を置いたのであった。

ジョルジュ・ミゴー

上記のうち、オーケストラ伴奏の三曲、《ヒンズー教の祈り》《詩篇129番》(以上初演)《兵士の葬儀のために》は、この時はピアノ伴奏版が演奏された。この記事のさらに後の「雑誌と新聞」のページでは、ミゴーが別の雑誌に書いた記事の一部が紹介されている(執筆者不明)。

リリ・ブーランジェ

ジョルジュ・ミゴー氏は、『ラ・ドゥース・フランス』(5月1日)の中で、真摯で感動的な数ページを彼女に捧げています。読者はそこに、完璧で、感性に富み、絶えず進歩し、極めて純粋かつ高い理想に向けられた才能の消失を悔やむ、新たな理由を見つけることでしょう。「リリ・ブーランジェの霊は、若い盛りで、死んだ創造者たちの不滅の霊に取り囲まれている。ペルゴレージ、シューベルト、ショパン、モーツァルトは、彼女のために同じ不朽の名声を要求している。彼らと同様、彼女はその精魂と誠実さのすべてを傾け尽くした……」

[*]ローマ賞……ローマ賞コンクール作曲部門は、上から一等賞第一席・一等賞第二席・二等賞第一席・二等賞第二席・選外優良賞となっているが、それぞれの賞が空席のこと(よくあった)も同じ賞に二名以上が選ばれたこと(めったにない)もある。ここの原文は「prix de Rome(ローマ賞)」としか書いてないためどの賞なのかがはっきりしないが、「ローマ賞受賞」とか「ローマ大賞受賞」とか書いてある場合はほぼ一等賞第一席のことだと思って間違いない。実際、リリの父エルネストは1835年に一等賞第一席を単独で受賞していた。このコンクールは、始まった1803年以来(最後は1968年)いろいろな変遷を経ているので総括的に書くことは難しいが、リリの当時のことを書いておくと、一等賞は賞金のほか、ローマのヴィラ・メディチに三年以上留学して一定数の作品を書くことを義務づけられ、四年間政府から給付金が支給された。給付金の三分の一ほどは寄宿費用に充当しなければならならなかったが、支給期間が規定留学期間より長かったため、留学終了後の給付金は全額自由に使うことができた。留学中に仕上げた作品は学士院に送られ(それらは「アンヴォワ・ド・ローム=ローマからの発送品」と呼ばれた)、留学終了後の秋または冬に音楽関係者や親戚や友人相手に演奏披露された。二等賞と選外優良賞は賞金だけであった。

[*]たいへん虚弱な体質に生まれ……リリは生まれつき病弱だったわけではなく、二歳の時にかかった重い気管支肺炎が原因で、その後生涯にわたって免疫不全疾患に苦しめられることになったらしい。今日で言うクローン病にも冒されていたようだ。いずれにしても、彼女の正確な病名ははっきりしていない。

[*]姉によってなされた入門指導の後……モークレールのこの講演が行われたころには、リリの姉ナディアはすでに音楽教師として有名になっていた。しかし、リリの作曲教師と呼べるのは、あくまでもジョルジュ・コサードとポール・ヴィダルの二人だけである(リリがフォーレにも教わったと説明している文献もあるが、九歳の時にナディアに連れられてパリ音楽院へ行き、フォーレの作曲法の講義を聴講したことがあった、というだけのことである)。ローゼンスティールの上掲書によると、リリがナディアの作曲レッスンを受けたのは作曲の勉強を始めてから一年と半年以上も経った1911年の夏の間だけで、その時それが必要だったのは、リリがフーガ課題について助けが必要と感じたためと、コサードがブリュッセルに滞在していて通信教育にならざるを得ず、手紙の往復にかかる余計な時間を惜しんだためであろう、という。ところが、後世には、リリを指導したのはナディアであると説明した文献がいくつか存在するようだ(訳者は下のガヴォティの引用しか見たことはないが)。音楽家の家の非常に仲の良い姉妹どうしなのだから、芸術上のお互いの相互影響(特に姉から妹に対しての)のようなものはあったに違いないけれども、ナディアをリリの作曲の師としてしまうのは、やはりまずい。姉の方は歴史に残る偉大な音楽教師であり、妹の方は天才的な作曲家であった、という組み合わせから、妹の教授は姉が行ったと考えたくなるのはやむを得ないことなのかもしれないが、実際は、ナディアがリリの指導に当たったのは上記のごく短い期間だけだったのである。ローゼンスティールの上掲書には、このことについて次のように書かれている。

リリの正式な和声学と対位法と作曲法のレッスンのすべては、厳密に言えば彼女と指導者、ジョルジュ・コサードおよびポール・ヴィダルとの間で行われたと考えられる。彼女は自分の進行速度は自分一人で決めた。しかし、どういうわけか、リリがナディアの「創作物」であり、創作の力があったのは本当はナディアであった、といった推論がしばしばなされてきた。

【原注】こうしたタイプの考え方の一つの例は、最近の論説に見られるようである。ベルナール・ガヴォティは、『リヴ・ダジュール』1967年9月号44ページに、「リリ:ナディアの傑作」というサブタイトルの下でこう述べている。「ナディア・ブーランジェはかなり早く、進んで作曲を放棄し、教えることに専心した。ローマ賞第二席の彼女は、妹のグランプリへの準備をすることの喜びに我が身を捧げた」。

現存しているリリの和声学、対位法、フーガ、作曲のワークブック、ならびに自筆原稿の調査と、この時期の彼女の生活環境の検討は、そのような主張を論破するのに役立つ。十五冊のワークブックの、たった一冊――1911年7月3日の日付で始まって、同年10月11日で終わっている、フーガのレッスンが含まれているブック――だけが、「ナディアとともに」というタイトルを持っている。表紙にリリの教師の名が記録されたものはほかにはない。そして、現存の自筆稿は、完成した作曲を見る最初の人間がナディアであったことを示す表記を全く含まない。これは重要なことである。なぜなら、リリは概して自分の仕事には極めて几帳面だったからである。例えば、後に《ヴァイオリンまたはフルートとピアノのための夜想曲》として出版された《フルートとピアノのための小品》のオリジナル原稿には、最後に次のような非常に注意深い注釈が書いてある。「リリ・ブーランジェ/1911年9月24日と25日に作曲した/25日と26日にコサードに見せた――/27日の金曜日の授業で見せた/1911年11月3日にナディアに送った」

1909年12月10日にリリが真剣に音楽の勉強を始めたころまでには、ナディアは自分の生徒のことで極端に忙しくなっていたという事実を無視することは、全く現実に即さぬ態度であろう。その年、ナディアはすでにパリ音楽院でアンリ・ダリエのオルガン・クラスのアシスタントになっており、加えて、その他の教授活動や演奏への参加や作曲家としての仕事などがあった。彼女はその数年間、家族の生活を支える中心人物だったので、妹に教えるためにこれらすべてを放棄するようなことはしなかった。できなかったと言ってもよい。従って、リリの達成が何らかの方法によるナディアの重労働の結果であると当然のように考える人々は、姉妹両者に対して害を及ぼしているのである。

(ローゼンスティール『リリ・ブーランジェの生涯と作品』p. 47)

なお、上記引用の中で「アンリ・ダリエのオルガン・クラスのアシスタント」と書かれているのは、同じ著者の『ナディア・ブーランジェ音楽の生涯』の方では「和声クラス」と改められており(p. 64)、その方が正しいようである。また、『女性作曲家列伝』に「リリの音楽は実はナディアが創ったのだというまことしやかな憶測を生んだ」(p. 267)と書かれているのは、おそらく上記引用部分の誤読であろう。憶測とは、「リリの音楽をナディアが創った」ということではなく、「リリという作曲家をナディアが創った」ということである。

それから、これは余談だが、リリが作曲の課題を恐るべき速さでこなしていけたのは、もちろん何よりも彼女の才能の賜ではあるが、もう一つ、十代の娘の男性教師に対する「よくありがちな熱中」もほんの少しだけ考慮に入れるべきかもしれない(ポッター『ナディア・アンド・リリ・ブーランジェ』p. 11、ポッターがそこで触れている「スズランをコサードに持ってきた云々」の日記の本文はスピッケの本のp. 157に引かれている)。コサードはリリより二十歳年上であった。

[*]二十歳のうら若き女性が……リリの誕生日は8月21日で、1913年のローマ賞コンクール決勝は7月5日であったから、コンクール参加時点では彼女はまだ十九歳である。

[*]これは彼女の初めての挑戦であった……ローマ賞作曲コンクールは、予選と決勝に分かれて審査が行われ、参加者は例年だいたい十数人で、決勝に進めるのは六人ほどであった。リリがローマ賞に初めてエントリーしたのは1912年。従って、1913年を「初めての挑戦」としているのは誤りである。ただ1912年は、決勝には進んだものの、一週間ほどで体調不良のためリタイアしていた。なお、1912年の予選の合唱曲課題は《泉》、1913年は《平原の夕暮れ》で、リリがそれらの詩に付けた曲の楽譜は、2006年現在、いずれもピアノ伴奏版は出版されているが、オリジナルのオーケストラ版は未出版のままである(ピアノ版は録音もあり、オーケストラ版はそれもない)。

[*]まさにミューズが出現したのだ……ローマ賞コンクールでは、競技者たちはコンピエーヌの城の「ロージェ」(「独房」と訳してもよい)と呼ばれるアトリエをあてがわれて、そこで「耳の良さを試すために主題旋律も歌詞もすべて聴き取りによって与えられる」課題曲を作曲する。リリが大賞を取ったローマ賞コンクールでの決勝の模様は、ローゼンスティールの上掲書に詳しく記述されている。以下、雑誌記事や書簡部分は孫引きになるが、その一部を引用しておく。なお、ローマ賞コンクール決勝審査のための課題曲演奏にはピアノ編曲版が用いられるのが常で、リリのカンタータのピアノを弾いたのはナディアであった。従って、「作曲者自身が指揮する実演」(『女性作曲家列伝』p. 271)と書かれていても、リリがオーケストラを指揮する様子をイメージしてはならない。

1913年7月5日の公開演奏と最終審査については、いろいろな記述が残っている。その場にいたエミール・ヴュイエルモーズは、『ムジカ』8月号に見られる「レース飾りの中の戦い」という題の記事で、そのイヴェントを報告している。

数ヶ月前このコラムで、私は「薔薇色の危機」が急迫していると音楽家たちに警告した。事件は、躊躇なく私が正しかったことを証明した。リリ・ブーランジェ嬢が、男性参加者ばかりの先のローマ賞コンクールで勝利したのだ。初めての挑戦で(すなわち、決勝進出者としての初挑戦で)、候補者たちの心をひどくかき乱しそうな権威、早さ、そして安易さをもって、グランプリ第一席を獲得してしまった。彼ら男性候補者たちは長い間、このゴールに苦労して近づくその間に、涙を流し、血の汗を流した。馬鹿にしてはいけない。その行為はそれ自体価値を主張するのだから。審査員は、彼女の勝利を促進するのに干渉を挟まなかった女性に対する心遣いだけでなく、彼女の競争相手よりもさらにこの十九歳の若い女性に対して厳格さを持っていたと言うことができるだろう。審査員は女嫌いで知られている。ある長老たちは、ヴィラ・メディチの地上の楽園にイヴが入ることは、完全な破局に等しいと恐れている。彫刻部門で確立しているその先例(彫刻家リュシエンヌ・ユーヴェルマン嬢、1911年のローマ賞で勝利し、すでにヴィラ・メディチで生活していた)が、彼らの動揺を静めることはなかった。そんな折、女性のカンタータ――フェミニズムの議論の勇ましさと危険性を孕む雰囲気の中で持ち込まれた――が聴かれるとは、無慈悲な配剤であった。そして、その厳格さを取り巻いている教科書的義務課題に打ち勝つには、この女性の作品の圧倒的な重量と議論の余地のない卓越性すべてが要求されたのであった。

その上、女性への心遣いも、音楽コンクールの中に安息場所を見いださなかった。リリ・ブーランジェ嬢のはかなげな優美さは、この競技者によって形成されたグループに接触した見物人をただただ感動させ、彼女の姉は注意深く優しい援助の中、ピアノで協同した。戦いの熱は、大望を得ることに夢中な若い男性ライヴァルたちを、この詩に対して鈍感にした。

馬の首と背峰の上のジョッキーさながらにピアノに陣取り、向こう見ずな作曲者たちは伴奏者に拍車をかけ、死に物狂いのジェスチャーと混乱した模倣をもって演奏者を鞭打った……。

だが、不滅の女性の優越性が監視団の前に現れたのはその後だった。あまりにも明白に「自分の時が来た」ということを信じてしまっていた彼女の情熱的な仲間たちに比べ、焦燥と神経質さのすべての権利が与えられていたはずのその若い女性は、完璧な冷静さを見せつけた。彼女の慎み深くシンプルな物腰、スコアに落としたまなざし、演奏の間の不動、優秀な演奏者たちに行動の自由を与えることを徹底する意欲――彼女は一度も自分で拍子を取ったりニュアンスを指示したりしなかった――、これらすべてが彼女の結果に貢献し、あるいはそれを見事に擁護して、男の幼稚さを晒しものにしてしまった。正直なところ、強いと考えている性別にとっては悲しい時間であった。もし音楽女子学生たちが男性と公の栄冠を巡って争うことを決めたなら、彼は始める前に負けるだろう……。

……今まで、ほかの芸術の中で非常に個人的で芳しい感受性の形式のもたらし方を知っていた女性、詩や小説の中に優美さと柔軟さと力を創造した女性、真実の中のある種の精密さの味わいや、誠実さの中の一種の勇気ある冷笑をさえ我々に与えた女性も、音楽の世界では自分自身を表現する方法を発見してこなかった。現在の和声と管弦楽の技法は、女性に似つかわしくないだろうか? 女性は女性のための新しいスタイルを案出する、好みに合った女性クリエーターを待たなければならないだろうか? 女性は自分だけの鉱脈を知る方法をまだ発見していないのだろうか? それは時が教えてくれるだろう……カンタータ・コンクールは、言葉の芸術的感性においての作曲テストではない。それはコンクールであり、コンクールの中ではイヴがアダムから恐れることは何もない。彼女の特性すべてが彼女に奉仕し、彼女の勝利を保証した。では、今日は、「死んでゆこうとしている者たち」がカエサルに敬礼したというヒロイズムを甘受しつつ、リリ・ブーランジェ嬢に敬礼するとしよう!

リリのカンタータはプログラムの三番目であった――これに先立ってデルヴァンクールとデルマのそれが演奏され、その後にデュプレとミニャンのそれが続いた。ヴュイエルモーズが指摘しているように、リリは聴衆のイマジネーションをかき立てた。ほかの執筆者たちは、その若い参加者とその日学士院にいた人々との間の連帯感を確認している。彼女の若さ、物腰、着こなし、それに確実に彼女のカンタータの音楽的価値が、この共感を作り出すのに結びついた。

7月5日の学士院集会場は忘れられません。最初のページの演奏が始まると、早くも驚嘆の雰囲気が場を支配し、全員が天啓の存在を感じたのでした。三人の歌手(クロワザ夫人、ダヴィド・ドヴリエス、アンリ・オーベール)とピアノのナディア・ブーランジェは、白いドレスに身を包んだ細身の姿で、ピアノのそばに立ったリリ・ブーランジェによって指揮されました。彼女は非常にシンプルに、静かに、まじめに、ほほ笑みながら指揮したので、その印象がいつまでも記憶に残りました……。

【原注】ナディア・ブーランジェからレオニー・ローゼンスティールへの手紙、1972年6月8日。

【訳注】「ピアノのナディア・ブーランジェは」の部分は原文のママ。「ピアノの私は」となっていてもよさそうだが、巻末付録のフランス語原文でもこうなっているので、そのままにした。

(ローゼンスティール『リリ・ブーランジェの生涯と作品』p. 76-78)

モークレールが「リリ・ブーランジェのスコアの三分の一も演奏されないうちから、満場一致で賞が決定してしまった」と書いているのはもちろん誇張であるが、上のナディアの手紙を読むと、三分の一どころか演奏が始まってすぐに、本当に勝負はほとんど決まってしまっていたようである。それほどリリの曲は群を抜いていたということであろう。

なお、リリの《ファウストとエレーヌ》のオーケストラ伴奏による完全な形での初演は、関係者限定の催しではあったが、この日から四ヶ月後の1913年11月8日土曜日、「フランス学士院芸術アカデミー年間発表会」において行われ、一等賞第二席のデルヴァンクールの《ファウストとエレーヌ》もその時に披露された(指揮はアンリ・ビュッセル、オーケストラは不明)。一般大衆向けの初演は、さらにその日から八日後の1913年11月16日日曜日に、ガブリエル・ピエルネ指揮のコロンヌ管弦楽団演奏会(『女性作曲家列伝』が「十一月二十二日」「ラムルー」と書いているのは誤り)で行われ、熱狂的な喝采で迎えられた。従って、モークレールが書いているような「数日後」ではない。その時の歌手は、メフィストフェレスだけがアレクシス・ガスヌに交替したほかは、コンクール時と同じであった。ちなみに、この日のプログラムはスピッケの『リリ・ブーランジェを求めて』に載っており(p. 192)、それを見ると、順にフランクの《交響曲》、リリの《ファウストとエレーヌ》、ドビュッシーの《夜想曲》から「雲」「祭り」、ブリュノーの《二つの詩》、そしてベルリオーズの《ロメオとジュリエット》第2部という内容であったことがわかる。また、これはよく引用されているが、ドビュッシーが、『S・I・M』1913年12月1日号にこの日の演奏会評を書いている。そこで彼は、自らの経験に基づいたローマ賞コンクールへの皮肉をたっぷり交えつつも、《ファウストとエレーヌ》に対してはかなり好ましい評価を下している(『音楽のために』杉本秀太郎・訳、1977、白水社、p. 246-248参照)。

[*]父の思い出と再会した……リリの父エルネスト・ブーランジェがヴィラ・メディチに入居したのは1836年であった(リリは彼が間もなく七十八歳になろうとしていた時の子供である)。それから八十年近くも経った1914年にリリが同じ場所に入ったとしても、同僚の中に(あるいは従業員の中にさえ)彼女の父のことを知っている者などまずいないはずである。従って、もしこの記述が事実だとすれば、ここは「同僚が父の思い出を語ってくれた」ということではなく、例えば「父がリリにヴィラの思い出を話してくれたことがあり、同僚たちに歓迎されたことでその話を思い出した」とでも理解するべきだろう。リリは、体の調子が良いときはヴィラの仲間たちと大いに青春を謳歌していたようで、そのため書いている暇もなかったのか日記の記入が少ないが、それらを見ると、「ベナール(当時のヴィラの監督官)は意地悪だけれど、ほかのみんなは親切だ」「みんなで映画に行ってアイスクリームを食べた」「(ナディア、デュパとメンゲルベルク指揮の)ベートーヴェンの交響曲を二曲聴いた」「(ナディアと)コリオラン序曲、リストの前奏曲と第九を聴いた」「みんなでベナールを鐘楼に閉じ込めた」「昼食後、私たちに水をかけたデュパに、みんなで水をかけてやった。私は(小曲の写しに)取りかかっている。夕食後、私たちは遊んでいる間にお皿を割ってしまった。ロッジアの天井にいたサンショウウオを殺そうとしたけれど――誰も届かなかった」(その天井は六、七メートルほどもある……スピッケの注釈)といった具合で、非常にほほ笑ましい内容が多い。なお、父エルネストと娘リリのローマ賞受賞には、「受賞年齢が十九歳であったこと」「ローマ留学を途中で切り上げざるをえなかったこと」という共通点がある。後者については、エルネストの場合はコレラの流行のため、リリの場合は第一次大戦とリリ自身の健康のためであった。

[*]コミテ・フランコ・アメリカン……『女性作曲家列伝』に「仏米協議会」(p. 275)と訳されているもの。1914年8月に第一次世界大戦が始まり、ヴィラ・メディチの男性留学生たちも動員されていった。その当時二人だけの女性留学生であった作曲のリリと彫刻のリュシエンヌ・ユーヴェルマン(リリより八歳年上の史上初の女性ローマ賞一等賞第一席受賞者で、リリの二度目のローマ滞在中に彼女の胸像を作った――体調が悪く自分の創作ができなかったリリは、せめてモデルだけでも務めて芸術活動に参加したかったらしい)もヴィラを離れたまま、一年半後の1916年まで戻らなかった。リリの親友ミキは直ちにニースで看護活動に身を投じた。動員された者たちはそれぞれの部隊に配属されて散り散りになったが、彼らは相互に連絡を取ろうと試みた。リリもその何人かと文通をするうちに、体力のない自分でも、傷ついた兵士への「身体的サポート」をしているミキとは違った方法で、塹壕の中の仲間たちを支援してやれることに気付いた。すなわち、文通によって兵士たちの「精神的サポート」をするというやり方である。リリは、ある者には手紙を、ある者には小包を、そして音楽の専門家ではないが作曲を趣味で学んでいたある者には和声課題の添削を送ってやった。この支援の有効性に自信を得たリリは、パリ音楽院の以前の作曲クラスの全員が相互にこの手のコミュニュケーションが楽しめるようにと、委員会を組織することを決心する。その活動内容は、各人の連絡先を掲載した通信誌を発行して相互間のコミュニケーションを助けること、手紙の中継転送センターを営むこと、食物・衣類・金銭等が兵士のもとへ送られるよう手配すること、兵士の家族や深刻な傷を負って復員した者に金品の援助をしてやることなどで、それによって耳と精神が破壊されそうになる戦場でも兵士の気持ちが落ちないようにしてやろうとしたのである。リリはナディアとともに委員会を立ち上げるための支援を求めて諸所に連絡を取り、やがて著名なアメリカの建築家でフランス学士院メンバー、ホイットニー・ウォレンの後援を得ることに成功する。また、折しもヨーロッパに休暇に来ていた、以前アメリカのテヘラン使節で後に作曲家となったブレア・フェアチャイルドが、会計係を引き受けてくれた。ウォレンを委員長に据えた委員会の名は、「コミテ・フランコ・アメリカン・デュ・コンセルヴァトワール・ナショナル・ドゥ・ミュジック・エ・ドゥ・デクラマション(国立音楽演劇芸術院仏米委員会)」。リリとナディアはさらに、高名なフランスの音楽家たちに名誉委員となってくれるよう嘆願し、趣旨に共鳴したフォーレ、シャルパンティエ、デュボワらそうそうたる面々が快く名前を貸してくれた。ただ、サン=サーンスだけは、かつてナディアが起こした「フーガ事件」(下の「学士院は~」の注釈の項参照)の遺恨のために簡単には受けてくれなかったようだが、最終的には彼も名前の使用を許諾した。かように、リリの1915年は、自分が始めたこの人道的活動のために忙殺されることになったわけである。1915年12月、すでに復員していたヴィラの同宿生で建築のジャック・ドゥバ=ポンサンがすべての挿絵を描き、リリとナディアが編集した『パリ音楽院作曲クラス通信』第一号が、動員された者たちに配付された。そこには各所から寄せられた情報とそれに伴う楽しいコメントのほか、当初の目的どおり散り散りになっている仲間のその時点での連絡先が掲載され、最後はクリスマス・シーズンとやって来る年への温かい祈り、それにドゥバ=ポンサン、ナディア、リリ三者による署名で閉じられていた。ところが、兵士がどの連隊に所属してどの場所にいるかを書いたこの通信は、機密保持のため、翌年2月の第二号ですぐに検閲官によって監督されることになってしまう。委員会はその後も、似たような組織の関係者であるコルトーとの深刻な対立や、収入に対して支出が少な過ぎる会計報告を不審に思ったサン=サーンスからの手紙など、いろいろなトラブルに見舞われたが、通信誌はリリの死後1918年6月に最終号が出るまでどうにか発行され続けた。こうして、リリは健康が許す限りはこの活動に誠心誠意献身し、膨大な量の通信の処理、兵士への本や小包の送付、彼らの家族への物質的な援助、通信誌の編集などを死ぬまで続けたのであった。

モークレールは、リリの最後の三年間を、二度目のローマ滞在・この委員会の活動・療養と死、という順番で書いているが、実際は上記のように、仲間との文通から委員会活動へ(1914夏~)・ローマ(1916年2月22日~6月)・健康の悪化と死、の順であり、委員会活動については、ローマから帰った後も通信誌の編集など自分が可能な作業には携わっていたようである。

[*]彼女が身内に言った気高い言葉……いつのどんな言葉なのかははっきりしないが、リリが臨終に際して母と姉に言った言葉は、「私は、私の苦しみを神に捧げます。それらが歓びとしてあなたたちの上に降り注ぎますように」というものであった。(『ナディア・ブーランジェ音楽の生涯』p. 135)

[*]鉛筆書きの音符……リリは、体が弱っているときはペンも持てなくなることが多く、その場合は病床で鉛筆を使って手紙や楽譜を書くことがしばしばであった(それすらできないことも多かったのだが)。従って、残されている手紙や楽譜がペンで書かれたか鉛筆で書かれたかで、彼女のその時の健康状態がほぼ正確に推定できるという。

[*]「主よ! 私はあなたの意志をあがめます。~」……ヴェルレーヌの第七詩集『愛』の中の連作詩「リュシアン・レティノワ」第11番の最終節の一節。レティノワは、ヴェルレーヌが五年間にわたって息子のようにかわいがった青年。二十三歳の時、腸チフスで死去。この連作はその死を悼んで作られたものである。ランボー事件からも知られるように、この気弱な詩人には同性愛の嗜好があったが、レティノワに対しては恋愛感情と父性愛とが相半ばするような愛情を抱き続けたようである。

[*]母と姉と数人の友人との狭い生活にとどまっていた……モークレールのこの文章には、ほかにも「彼女の生活の中ではシンフォニーを聴くことは非常にまれ」「ほとんど何も聴いてこなかったこの少女」などという表現が見られることから、彼は、リリはよほどのことがない限り自宅にずっと引きこもって生活していたと考えていたようである。あまりにももろい健康状態のため、健康な若い女性に比べれば確かにそういう面もあったわけだが、これらはやはりいささか誇張が過ぎるようである。リリは外出も交際もパーティーも大好きで、健康が許す限りはいろいろな社交の場に積極的に参加したし、彼女自身赤ん坊のころから人を惹きつける不思議な魅力に恵まれ、また「温情派の見本」(『ナディア・ブーランジェとの対話』日本語版 p. 202)のような人柄であると同時に天才にありがちな隠しようのないカリスマ性も備えていたため、「桃李もの言わざれども下おのずから蹊をなす」の格言どおり、二十四年の生涯の割には知己は驚くほど多かった。1912年に正式に入学したパリ音楽院にはろくに登校できなかったので、ジャック・イベールや六人組と親しくなる機会はなかったようだが、ガブリエル・フォーレ、アンドレ・カプレ、アルフレード・カセラ、シャルル・ケクラン、ジョルジュ・エネスコ、フローラン・シュミットといった作曲家たちはブーランジェ姉妹をよく知っていた。ローゼンスティールの本でリリの友人知人を拾い出していくと膨大な人数になる。この評伝の登場人物で彼女を好まなかった人間は、リリの留学中にヴィラ・メディチの監督官を務めていたアルベール・ベナール(彼は才能豊かな画家でもあった)くらいで、それもリリの健康状態への無知と彼女の母親ライサ――1858-1935、リリよりもナディアに近い厳格な性格の人だったらしい――に対する苦手意識が誘発したもののようである。もっとも、リリも自分の体のことを他人に話すのは極力避けていた様子なので、仕方ない部分もあるのだが(同じアパルトマンに住む年下の遊び相手だったミレイユ・ドゥルニョンでさえ、リリの本当の病状をリリが死ぬまで知らなかったという)。

また、リリは少女時代からいろいろな演奏会に参加し、自分が演奏者となって音を聴ける独奏や室内楽や声楽だけでなく、聴衆として大きなオーケストラの音にもかなり接していたようである。その中には音楽史上重要な演奏も含まれている。リリの少女時代にハープを教えたのはアルフォンス・アッセルマンとマルセル・トゥルニエという二大巨匠(!)であったが、1902年のドビュッシー《ペレアスとメリザンド》の初演で、トゥルニエがオペラ・コミック座オーケストラのハープを弾いたことから、当時八歳のリリは彼のコネでその試演に参加することができたという。また、1904年のフローラン・シュミット《詩篇47番》初演では、ナディアがオルガン・パートを弾いたことから、リリはリハーサルからその演奏会に立ち会うことができ、一心不乱にリハーサルに通ってすっかり夢中になったという。リリの作品は、確かにモークレールやナディアが言うように「どの流派にも属さず、孤立無援」(『ナディア・ブーランジェとの対話』日本語版 p. 164)に見えるかもしれないが、姉妹が同時代のフランスの作曲家たち、とりわけフォーレとドビュッシーの影響を強く受けていることはキャロライン・ポッターが指摘しており、またリリの三曲の詩篇曲がフローラン・シュミットの作品の影響を多かれ少なかれ受けているであろうことも、想像に難くない。

リリの私生活についてもう一つ。ローゼンスティールが「彼女の健康状態は生活を不安定にし、結婚も不可能にした」(『リリ・ブーランジェの生涯と作品』p. 46)と書いているように、リリは、その健康状態のために結婚は早くからあきらめていたと考えられてきた。ところが、スピッケの本の中に、それを覆すような興味深い指摘が現れた。1915年4月4日(あるいは前年12月16日)に、リリが二歳年下の幼なじみの男性、ブーランジェ家とはずっと懇意であったボウエンス家の息子ジャンと、秘密の婚約をしていたらしい形跡があるというのである。

(1915年)4月6日にリリは書いている。「ジャンは今夜ブールージュへ発つ」。そして7日。「リシャール(ジャンの父親)が夕食後に話しに来た。私たちは二人とも真剣に話し合った。私は彼に私の決心を告げた」。手帳の終わりには「268+281=549(550日、4月7日――79週間、4月4日)、また翌日の欄には「18ヶ月。もう一度! 549」という書き入れがある。

このだいぶ先を示す日付は一体何なのか? リシャールとの「真剣な」対談の目的は? 日付は、1916年10月8日と一致し、その日にジャン・ボウエンスは二十一歳になる予定である。つまり、1915年4月4日、リリとジャンは非公式に婚約し、ジャンが成人して彼らの婚約を公にできるのを待つことに決めたのである。(中略)

4月16日(「540」)、名付け子のマドレーヌの誕生日に注意した後、リリは再び書いている。「ジャンは午後カーネーションを持ってきてくれた。私たちはそれぞれが白の一本を取っておいた」――その後に、奇妙で謎めいた挿入句が付け足されている「四ヶ月 f.――J.B.L.B.」。

【訳注】マドレーヌとは、リリが名付け親となったマドレーヌ・ドラキのこと。スピッケの本によると、1912年4月16日に生まれ(p. 156)、1917年9月3日にわずか五歳で亡くなっている(p. 316)。ローゼンスティールの本にも、彼女が亡くなった時、リリが自分の病躯を押して葬儀に出席したことが書かれている(p. 127)。ピアノがとても上手な少女だったという。

(スピッケ『リリ・ブーランジェを求めて』p. 264-265)

リリは1915年1月1日に手紙を、1月2日と2月後半と3月上旬に電報をジャンに出し、またほとんど毎日のように二人は逢っていた。上の「四ヶ月 f.――J.B.L.B.」の「f.」は、ポッターは「fiançailles(婚約)」のことだと言っており、スピッケもおそらくそう考えて、彼女たちの婚約は4月16日の四ヶ月前、すなわち1914年のクリスマス前だったのだろうか、とも書いている。「J.B.」が「ジャン・ボウエンス」、「L.B.」が「リリ・ブーランジェ」を示していることは、まず疑いない。上の日記の4月7日、ジャンの父リシャールにリリが自分の決心を告げたという部分は、ほかは鉛筆なのにここだけ赤インクで書いてあるそうなので、そのことからもこの日が彼女にとって極めて重要な日であったことがわかる。ジャンの祖父・建築家のウィリアムはリリの名付け親で、リリの少女時代には数学を教えてやったりもしていた。その子供や孫たちもブーランジェ家とは非常に親しい間柄であり続けた。リリとジャンの婚約は、もし本当にそれがあったとしても(たぶん間違いないだろう)、リリとジャンの両親はその後も定期的に会っていたにもかかわらず、1916年と1917年のリリの日記にはなぜかジャンが全然登場しなくなることから、割とすぐに壊れてしまったと想像できる(ポッター『ナディア・アンド・リリ・ブーランジェ』p. 19参照)。とはいえ、リリが一時的にせよ、また秘密裏にせよ婚約したことがあったとなると、モークレールが「彼女は愛を知らないまま」などと書いているのも、リリの日記など見るすべもない当時としては致し方ないところではあるものの、やはり情報不足による誤判ないしは美化のための幻想ということになってしまうであろう。

ただ、スピッケの本は、ポッターも言うように芸術ではなく伝記を全面的に書いた内容であるため、非常に扱いにくいデリケートな家族の問題も多く描いており、訳者はこの本を引用するのにいささかためらいを感じる部分もある。特に最初の章は、四十三歳も年の離れたリリの両親に、結婚後八年も経って、しかも父親が七十歳を超えてから四人も娘ができたことについての「裏事情」といった、かなりスキャンダラスな話題に踏み込んでいる(長女と四女は赤ん坊のころに死去、四女誕生の時エルネストは八十二歳である)。スピッケの本より後に出たポッターの本は、リリとジャンの秘密の婚約の方はスピッケの見解を紹介しつつ取り上げているのに、「ナディアとリリは父親が違う」といったスピッケの推測については全く無視している。

[*]イェフタの娘やイフィゲニア……どちらも父親と神との関係のために犠牲になる娘。イェフタ(エフタ)の娘のエピソードは旧約聖書の士師記第十一章後半に書かれている。

イェフタは神に誓願を立て、「もし主がアンモンの人々を私の手に渡されるのならば、私がアンモンの人々に勝って帰るとき、私の家の戸口から出てきて私を迎える者は誰でも主に差し上げましょう」と約束する。戦いに勝って家に戻ったイェフタを迎えたのは、一人娘であった。イェフタは苦悩のために衣を裂きながら、娘に神との約束のことを話す。娘はそれを受け入れるが、その前に、二ヶ月の間、友と山の上で処女のまま死ぬことを嘆かせてほしい、と父親に願い出る。イェフタはそれを許し、娘は山上に友とともに登って、二ヶ月の間、愛を知らずに死んでゆく自分の運命を嘆く。二ヶ月後に彼女が帰宅したので、イェフタは誓願のとおりに彼女を生贄とするほかはなかった。

また、イフィゲニア(イピゲネイア)の物語は、ギリシア神話のトロイア戦争開始時のエピソードの一つ。エウリピデスによって劇化されている。

トロイア遠征へ船出しようとしたギリシア軍は、何日も全く順風が吹かないため出航しようにもできない。そこで預言者カルカスに原因を占わせてみると、女神アルテミスのたたりであるという。理由は、ギリシア軍総大将アガメムノンが女神アルテミスの聖なる鹿を射て、さらにその腕前を女神に勝ると自慢したためであった(たたりの理由は、伝承によって違いがあるらしい)。カルカスは、女神の怒りを静めるにはアガメムノンの長女イフィゲニアを生贄として女神に捧げるがよいと進言する。アガメムノンはやむなくオデュッセウスを使いに出し、彼女を「ギリシア一の勇者アキレスと結婚させてやる」とだましてミュケナイから連れてこさせる。彼女には母親のクリュタイメストラも同行してきた。真実を説明され、クリュタイメストラは取り乱して必死に娘の助命を懇願するが、イフィゲニアの方は父とギリシアのために静かに死を受け入れる。アキレスはイフィゲニアの身の上を聞いて同情し、何とか彼女を救おうとするが、かえってイフィゲニアになだめられる。彼女は殺される直前に、その健気さに感じ入ったアルテミスによって鹿にすり替えられ、はるか北の地スキュティアの海辺でアルテミスの社の女司祭となるのだが、娘を奪われたクリュタイメストラは夫アガメムノンを深く恨むようになった。その恨みは、十年近く続いたトロイア戦争終結後、凱旋して帰国した夫を愛人アイギストスと協力して浴室で殺害するという惨劇へと行き着く。ところが、今度は次女のエレクトラが、父を殺された恨みを母親に抱くようになる。……この後は、リヒャルト・シュトラウスの《エレクトラ》でおなじみの展開となってゆく。

[*]その作品……リリの作品のタイトルには、英語や日本語での訳が不適切と思われるもの、あるいは定着していないものがある。例えば、

Sous Bois は

Undergrowth(=下生え)などと英訳されているのを見かけるが、歌詞の内容から見れば、シャブリエの同タイトルのピアノ曲と同じように

「木陰で」とするべきであろう。また、ここには出てこない初期の作品

Renouveau は、日本語版の『ラルース世界音楽事典』では「

復活」、『女性作曲家列伝』では「

よみがえり」とされているが、これも歌詞から判断すると、

「春」または

「春の訪れ」という訳語が当てはまる。歌曲集

Clairières dans le ciel は、CDなどの英訳では

Clearings in the sky が一般的で、ローゼンスティールの上掲書には「大ざっぱに訳すと

illumination in the sky となるだろう」と書かれており、『リリ・ブーランジェ1993年記念日――ブレーメン(作曲家生誕百年のために)』では

Lichtungen am Himmel とドイツ語訳されている。原題および今挙げた英訳・独訳題の直訳は、ローゼンスティールのものは

「空の照明」、あとはいずれも

「空の空き地」となる。本稿では直訳を採用した。その他の日本語訳としては、「

空の中の森の空き地」「

空の晴れ間」「

雲の切れ目」「

空の開けたところ」(「空き地」とした場合、日本では町中の家の建っていない土地をイメージしてしまうが、Clairière も Clearing も Lichtung も「森の中の空き地」の意であるから、この中では「開けたところ」がいちばん原題のニュアンスに近いかもしれない)などを見かけるが、総じて日本では意訳が多く、欧米では直訳が普通のようである。

[*]独唱・合唱とオーケストラのためのシリーズ……これらの曲のうちのいくつかのオーケストラ版は確かに存在するが、2006年現在で出版も録音もない。しかし、ピアノ伴奏版なら楽譜・録音ともにすべて入手可能である。

[*]《兵士の葬儀》……原文「Funérailles d'un Soldat」。最初に「Pour les」が入って「兵士の葬儀

のために」となるのが正式。ミゴーの短評の方は正しく表記されている。ミュッセの二番目の詩集『ひじ掛けいすの中で見る芝居』の中の合唱付き詩劇『杯と唇』の一節を歌詞とする。ただし、リリがこの曲を作ったのは十九歳の時で、十八歳足らずの時ではない。

[*]《ヒンズー教の祈り》……原文「Prière Hindoue」。正しくは「Vieille Prière Bouddhique」(=仏教の古い祈り)。ローゼンスティールの上掲書には、「実際は、それは時々主張されたようなヒンズー教の祈りではなく、古い仏教のテキストである」(p. 197)と書いてあり、注ではその誤りの例としてこのモークレールの文章が引き合いに出されている。上に見るように、ミゴーの文章の方も同じように誤り、そのためにアンコール寺院を比喩に使ってしまっているが、この誤りが誰によって言い出されたものかがわからないので、モークレールやミゴーを短絡的に責めるわけにはいかないだろう。なお、上記ランドルミの文章はこの作品には触れていないが、1933年のレーセルの論文では正しく「Vieille Prière Bouddhique」と書かれている。

[*]《悲しみの夜に》と《春の朝に》……いずれも三つの版が残っており、ピアノ三重奏版とオーケストラ版は共通だが、あとの一つは、前者はチェロとピアノの二重奏版、後者はヴァイオリンまたはフルートとピアノの二重奏版である。2007年6月にデュランからこれらのピアノ三重奏版楽譜がやっと出版されたが、そこに付されたアレクサンドラ・レドリッシュの序文によると、両曲のピアノ三重奏版の初演は1919年2月8日(ナディアのピアノ、モーリス・アヨのヴァイオリン、アンドレ・エッカンのチェロ)、《春の朝に》のヴァイオリンとピアノ二重奏版の初演は1919年3月25日(ナディアのピアノ、コリー・プシカリのヴァイオリン)、《悲しみの夜に》のチェロとピアノ二重奏版の初演は1919年6月10日(ナディアのピアノ、エッカンのチェロ)、オーケストラ版がデュランのカタログに加わったのはリリ生誕百周年記念の1993年であったという。なお、この両曲のピアノ三重奏版は、楽譜にやや先だってジョルジュ・サンド三重奏団の演奏によるCDもリリースされており、そのブックレットにもレドリッシュによる簡単な序文が付いている。

《春の朝に》の方はオーケストラ・スコアが長いこと行方不明になっていたようで、ローゼンスティールの上掲書には「《春の朝に》の自筆オーケストラ・スコアは現存していないようだ」(p. 199)と書かれているが、現在では上記のようにデュランに演奏用スコアとパート譜が用意されており、録音も複数出ている。訳者は、リリの自筆稿や草稿ノートのたぐいを見たことはないが、出版社が作成したリリのオーケストラ付き作品のスコアはすべて閲覧した(2006年現在、カルマスから出ている《兵士の葬儀のために》以外スタディ・スコアなどの売り譜はなく、デュランの演奏用レンタル楽譜のみであるが、著作権も切れていることであるし、手軽に入手できるスコアを一刻も早く出版してほしいものである)。ほかの作品は全部きれいに製版されているのに対し、この二曲のスコアだけは手稿をそのまま版下にしたもので、見にくい上にミスとおぼしき箇所がかなりたくさんあるのに驚かされた(特に《悲しみの夜に》)。ローゼンスティールは、この二曲のいずれの版にも、リリの正確で几帳面に整ったほかの自筆稿には決して見られない乱雑さが認められ、それは「彼女の病気が進行している」ことの現れだと言っている。

これらをこのまま鳴らしたらおかしなことになるためか、現在出ているリリの作品の録音中、この二曲に限っては、指揮者がいろいろと手を入れて演奏しているのがわかる。例えば《春の朝に》の最後の部分をファレッタ盤(f)、ストリンガー盤(s)、トルトゥリエ盤(t)で聴き比べてみると、この三種の録音は、1-a.ハープがグリッサンドで下降している演奏(f)(t)・1-b.グリッサンドしていない演奏(s)、に分類でき、さらに最後の和音の直前で、2-a.低音がない演奏(f)・2-b.チューバが低音を吹いている演奏(t)・2-c.ティンパニが低音をロールで叩いている演奏(s)、に分類することが可能なのである。スコアでは、1.は「ハープにグリッサンドは書かれていない」、2.は「低音は存在し、チューバだけが演奏している」となっている。1.については、ハープの前の高音と後ろの低音の間に四分休符が入ってしまっているために、それを無視してグリッサンドを補てんするのにはわずかに勇気が必要となるが、その前の七小節間、ハープには全然音がないのに、その七小節の休符の最初の小節に七音全部のペダル指定が書き込まれていること(最後の二小節のハープにはハとイの音がなく、グリッサンドがないのなら七音全部のペダル指定は必要ないはず)、ヴァイオリンとピアノ版とピアノ三重奏版のピアノ・パートにはグリッサンドが存在すること(ただし、右手は白鍵の、左手は黒鍵のグリッサンドである)、ハープの前の音がソロでぽつんと鳴らすには高過ぎる音であること((s)を聴けば誰でもそう思うだろう)、などから、グリッサンドは当然あるべきものと考えられる。2.については、スコアどおり、チューバのソロで問題ないと思われる。従って、この部分に限定すれば、上記三種の録音の中ではトルトゥリエ盤が最も正鵠を得た演奏を行っていると言ってよいだろう。

なお、リリの作品にはテンポの速い曲が極端に少ないが、この《春の朝に》は、彼女が残したほとんど唯一のアレグロ作品と呼べるものである(オーケストラ・スコアの表示は「アッセ・アニメ――レジェ――ゲ(非常に生き生きと、軽く、陽気に)」で、「レジェ」と「ゲ」の部分は、両室内楽版の楽譜では曲頭の表示ではなく、独奏楽器のパートに小さく書き込まれている……《行列》も軽快だが、アレグロ曲とは呼べまい)。アレグロをほとんど書かないくせに、いざ書くとなるとこんなにも巧みで魅力的な音楽を生み出すことができるのなら、もっとたくさんリリのアレグロを聴いてみたかった、というのが訳者の正直な気持ちである。

[*]一曲の交響詩……この交響詩については、ローゼンスティールが次のように書いている。

レーセルは、「リリ・ブーランジェ」269ページで、1915年から16年に作曲家によって作り始められた未完成の交響詩に触れているが、ナディア・ブーランジェ嬢はそのような作品は存在しないと述べている(インタヴュー、1973年11月23日)。私自身、作曲家のノートとスケッチブックの詳細な調査の間、この記述に合うどんな作品のスケッチも見なかった。

(ローゼンスティール『リリ・ブーランジェの生涯と作品』第六章の注24)

問題のレーセル論文の該当部分は以下のようである。

リリ・ブーランジェが、この(《仏教の古い祈り》の)テキストのはるかな響きによって、世界平和を祈念したのは明らかである。その後、戦争とその影響のため、別の作品、すなわち、1915年から16年にかけて彼女自身が多忙を極めた時期の、未完成の「交響詩」の中に、彼女がさらに霊感を吹き込んでいるのも驚くことではない。そのモットーが示すように、彼女は、砲弾で荒れた平原の夜の、負傷者の苦悩と孤独をかき立てる雰囲気を音で実現しようと試みた。この注目すべき作品が、ほかの同時期の作品と同様完成に至らなかったのは、誠に残念なことである。そういうわけで、彼女の管弦楽曲は、1917年の一対の作品、《悲しみの夜に》と《春の朝に》が残されているだけなのである。

(レーセル『リリ・ブーランジェ』

~『デ・ミュジック』第7年6号-1933年3月 p. 269)

その後のリリの研究でもこの作品のスケッチやメモが見つかったという話は聞かないので、ナディアが言うように存在しない可能性の方が大きいが、レーセルがこの作品に触れた上の部分には妙に信憑性が感じられ、この作品が本当は企画されていたのではないかと疑いたくもなってくる。彼が「そのモットーが示すように」と書いているのは、標題が書かれたノートの情報でも得ていたのだろうか。レーセルは、この論考を書くに当たってナディアとかなり親密なコンタクトを取ったようで、その経緯は『ナディア・ブーランジェ音楽の生涯』に次のように書かれている。

その間、ブリュッセルでのリリの作品の直近の演奏会に関する新聞記事を書いたオランダの音楽学者エドゥアルト・レーセルは、自分が公表していたもののコピーをナディアに送った。ナディアは、その時点では会ったことがなかったこの長身で温和で博学な男性に、あふれんばかりの言葉でお礼を書いた。彼らの手紙のやり取りから、ある企画が育っていった。手紙はリリに関する執筆の幅を広げ、レーセルは最終的に、その死んだ作曲家についての一冊の本に発展させたいと考えた。

文通の間、ナディアは、時たまプライヴェートと公的人格の間の境界線を、少しだけ踏み外した。彼女はレーセルに、リリのノートとスケッチブックに接する権利を与えてしまうかに見えたが、土壇場で踏みとどまった。彼女がレーセルに伝えるものは、一般大衆の詮索に対してリリの純粋で単純な魂を暴露することになり、それによって妹の信頼を「裏切る」ことになるのではないかと恐れたのである。

これは、この種の要求に対してナディアが常に用意している回答だった。しかしながら、彼女はレーセルに「私は女性で、それは事実です。でも、私は一つの家庭の家長としての人生を、二十七年間送ってきました」とも言っている。ナディアが決してこれを公式に許可しなかったのは、ブーランジェ夫人の代理としてその決定に従ったためだった。1904年以来、ナディアは一家の稼ぎ手ではあったが、ブーランジェ夫人は金銭の問題を超えた強い精神的コントロールを彼女に及ぼしていたのである。

ナディアは、レーセルに対し、リリの手稿や手紙を見る許可を与えなかった。実際、ナディアはリリのノートや手紙やその他の記念品を、その後しっかり鍵をかけて四十年間も保存し続けた。『デ・ミュジック』のレーセルの前後編の論説は、その時点までのリリの最も行き届いた研究となった。

(ローゼンスティール『ナディア・ブーランジェ音楽の生涯』p. 243-244)

これが事実なら、レーセルはリリの手稿の類には一切触れていないことになるので、交響詩の情報源はナディアの手紙だったと考えざるを得ない。また、オランダのレーセルはともかく、フランスのモークレールはミキやナディアと親しく交際してリリの話をいろいろ聞いたはずで、その彼もこの交響詩の存在をここにはっきり書いているのだから、後のローゼンスティールの質問に対するナディアの否定的回答にもかかわらず、当時はやはり何かしら材料があったのではなかろうか。レーセルの文章を読むと、もしかするとこの幻の交響詩の雰囲気は、現存する《悲しみの夜に》のあのトーン――感傷など微塵もなく、それどころかある種の狂気のようなものをさえ孕んだ、どこまでも暗鬱で救いのないあのトーン――に、受け継がれているのかもしれないとも思えてくる。

なお、上の引用にある鍵をかけたリリの資料であるが、現在まだ公表されていないものがあり、それらは2009年まで利用することができない。従って、ナディアの死後に公表された分の資料に基づく下記ファウザーの論文やスピッケとポッターの著書、それにそれらを参照して訳者がここで書いている注釈の内容は、2009年には全面的に書き換える必要に迫られる可能性もあるのである。新しい資料が公開され次第、必要ならこのページもできるだけ早く更新したいと考えている。

[*]《マレーヌ姫》……原作は1889年に発表され、詩人としてはすでに知られていた若いメーテルランクの、戯曲での出世作となった。現在入手できる日本語訳の本はないようだが、明治から大正にかけて長谷川天溪・内藤濯・大江蕃太郎・鷲尾浩・山内義雄らの翻訳が相次いで公表されていたので、今日でも多少努力すれば日本語で読むことはできる。始めのうちはメーテルランクが依拠したのであろうグリム童話の《マレーン姫》(さらにさかのぼれば、グリムはこの童話を北欧童話に取材したという)と似た流れだが、後半の展開は童話から離れてシェイクスピアに近づき、全体は悲劇、というか、むしろ惨劇と呼んでもよいほどの暗澹たるストーリーになっている。鬱蒼とした森、雨のように降りしきる不気味な星、赤い異様な月、雨の墓地、ふくろう、もぐら、突然涸れる噴水、暴風雨、沼の瘴気、狂人、烏、鬼火、霧の中から現れる黒い七人の尼僧、死を象徴する糸杉、水夫のいない黒い大きな軍艦、月蝕、死んだ白鳥……。これらポーばりの情景装置の中で、短く、最後まで言い切らない、繰り返しの多い、時にまるで幽霊の会話のようなセリフが、数多くの沈黙を挟みつつ読者に不安感と緊迫感を募らせていき、その頂点でついに「死」が登場する、というやり方は、後の《ペレアスとメリザンド》にそっくりであるが、《マレーヌ姫》ではエピローグに当たる第五幕(姫が殺されるのは、ペレアスが殺されるのと同じ第四幕)でも、復讐の惨殺(王子は女王に短剣を「何度も何度も」突き刺す)、愛と絶望による王子の自刃、恐怖による王の発狂などが描かれていて、メリザンドが静かに死んでゆくだけの《ペレアス》よりもはるかに陰惨な印象を残す。

演劇としての初演は、ポッターの本によれば1890年2月となっており、ドビュッシーより一歳年上の作曲家ピエール・ド・ブレヴィルは『マレーヌ姫』への序曲を作曲して翌1891年に初演している。ドビュッシーは1891年に『マレーヌ姫』の音楽化の許可を願い出たようだが、メーテルランクは、「ヴァンサン・ダンディが、まだ漠然とではあれ、いつかそれに専念したく思っているようです。ですから、私としては、彼が取り得る決定にすべての許可を従属させる必要があったわけです」(ルシュール『伝記クロード・ドビュッシー』、日本語版2003、笠羽映子・訳、音楽之友社、p. 121)という手紙を書いてそれを断った。にもかかわらず、だいぶ後のリリの申し出に対しては、メーテルランクはほとんど二つ返事で音楽化の許可を与えている。ダンディがもう音楽を作りそうにないので、別の人間に許可を出しても問題は起こらないと思ったのであろうか。あるいは、リリと専属契約を結んでいた楽譜出版社社長ティト・リコルディを介してリリの申し出が作家に伝えられたのが1914年の年末で、そのころは作家ももう五十二歳になっており、三年前にはノーベル賞も受賞していて、若い芸術家に対して気前が良くなっていたということも考えられる。さらに、申し出の主が若い女性(しかも一年前にローマ大賞を受賞した国際的スター)だったことも手伝っていたかもしれない。いずれにせよ、メーテルランクはリリの申し出を喜び、台本の方はリコルディが担当することになって、三者による制作が本格的にスタートしたのは戦時下の1916年であった。

この作品は、一般人が閲覧・利用できる楽譜がなく、ローゼンスティールの本の中にも論考がない(楽譜を見ることができなかったという)。しかし、1997年にアンネグレット・ファウザーの論文『リリ・ブーランジェの「マレーヌ姫」:作曲家と文学的肖像としてのヒロイン』が公表され、作曲の経過や残された断片の状況の全貌がほぼ明らかになった。残っている楽譜の状況は以下のようであるという。

ブーランジェは、《マレーヌ姫》への作曲をほぼ完成していたが、残っているのはわずかな断片だけである。すなわち、リブレットの二つの案、第一幕第二場のショート・スコア、それにオペラの完全なショート・スコアの一種の修正日記のように見える後のスケッチブックなどである。オペラのパルティチェルを含んだ、少なくとも三冊の赤表紙のスケッチブックは、散逸した。

【原注】ブーランジェは、彼女の後のスケッチブック(MS 19470)で、何度かこれらの(赤表紙の)スケッチブックを参照している。例えば、f. 31(第四幕――赤表紙本のp. 30)とか、f. 31(第五幕――二冊目の赤表紙本)とか。

【訳注】MS 19470は、フランス国立図書館(パリ)の資料番号。f. はfolio(原稿の一葉、ページと同じ)。

(ファウザー『リリ・ブーランジェの「マレーヌ姫」』

~『ジャーナル・オブ・ロイヤル・ミュージカル・アソシエーション』

122号 1997年 p. 70)

ファウザーが「ほぼ完成していた」と判断する確たる理由はよくわからないが、別のスケッチブックに書き込まれている散逸した赤表紙スケッチブックへの参照メモから、その赤表紙のものが《マレーヌ姫》のためのスケッチブックであり、少なくともそれが三冊あったことが知られ、しかも最終の第五幕への参照もあることから、リリは《マレーヌ姫》を、パルティチェルないしショート・スコアの状態でなら、ほぼ完成までこぎ着けていたことがわかる、ということであろうか。これに対し、キャロライン・ポッターは、現存のスケッチの再検討から、オペラのための散逸したスケッチブックは「少なくとも四冊」あり、「ファウザーやその他の執筆者たちが主張しているように、オペラが彼女の死の時までにほとんど完成されていたかもしれないと考えることは、極めて困難だということに気付いた」という(『ナディア・アンド・リリ・ブーランジェ』p. 116)。訳者はリリの残っているスケッチ帳そのものを見ていないので判断はできないが、どちらにしても散逸した「赤表紙のスケッチブック」が出てこなければ、この問題が解決することはあるまい。ただ、ナディアのいくつかの証言から、多少は推量できることもありそうである。最晩年、もはや死を覚悟したリリは、ナディアにこのオペラの完成を託したらしい。しかし、ナディアは1932年1月のレーセルへの手紙の中で、こう述べている。「妹は、私がこれらの作品(《ソナタ》と《マレーヌ姫》)を完成させるよう望んでいましたが、――私はそれに成功しませんでした。――私はいつかそれをやれるのでしょうか? 《マレーヌ》はかなり進んでいて、素晴らしいのですが、上演は不可能です」(ファウザー『リリ・ブーランジェの「マレーヌ姫」』p. 78)。また、だいぶ後になって、彼女はこうも言っている。「作曲家でもない私としては彼女の志を継ぐわけには参りませんが、その断片をかき集め、仕上げることが私の務めだと思っています」(『ナディア・ブーランジェとの対話』日本語版 p. 202)。これらのナディアの言葉からは、リリがオペラを「ほぼ完成させていた」というのは言い過ぎだとしても、作曲はかなりの部分まで進んでいたこと、また、それでもやはりその断片レヴェルはナディアの力をもってしても完成は難しいほどであったこと、さらに、少なくともナディアの晩年にはその素材がほぼすべて残っていたこと、などは推察できるように思う。

[*]「音楽と月光と感情が一つである」……シェリーの遺作の詩『ジェーンに(するどい星がまたたき)』最終節の一節。

[*]「永遠がついに彼女を彼女自身に変えるような」……マラルメの詩『エドガー・ポーの墓』の冒頭。ただし、原典は「Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change」と男性形であるが、ここでは「telle qu'en elle-même enfin l'éternité la change」と女性形に変えられている。

[*]花の聖母教会の~……フィレンツェの祭り、「スコッピオ・デル・カッロ」の様子である。復活祭の聖土曜日、塔の形の山車が牛に引かれて花の聖母教会(ドゥオーモ)広場に運ばれ、そこに祭壇と山車を結ぶ金属のひもが張られる。そして、教会の中で点火された導火線の火がひもに付けられた鳩型のロケット花火まで届き、その鳩がひもを伝って滑走して山車の塔の爆竹に火を付けると、爆音とともに打ち上げ花火が上がる。何の問題もなく花火が上がれば、その年は豊作になるという。ちなみに、このパラグラフ(「もし私が~」)から最後までは、スピッケの『リリ・ブーランジェを求めて』の巻頭に原文が引かれている。

[*]リリ・ブーランジェ(1893-1918)……筆者のポール・シャルル・ルネ・ランドルミ(1869-1943)は、フランスの音楽評論家。日本では『西洋音楽史』(いくつかあるが、最初のものは大正十五年刊)やシューベルトの伝記が翻訳されている。この文章の原文はおそらくフランス語で、アメリカの雑誌に掲載するに当たってフレデリック・H・マルテンズが英訳した。原文の方が印刷されたことがあるかどうかは不明。従って、ここでも否応なく英訳からの重訳にならざるを得なかった。彼はブーランジェ姉妹を直接知っていたようで、《ファウストとエレーヌ》公開初演の翌日、レオン・プワリエ劇場で催されたブーランジェ姉妹のガラ・コンサートにおいて、演奏に先立って行われたレクチャーを引き受けていたことが、当時の『ル・モンド・ミュジカル』の記事から知られる(ローゼンスティール『リリ・ブーランジェの生涯と作品』p. 90にその記事の英訳引用がある)。

このエッセイはモークレールのエッセイから九年後に公表されたものであるが、いちばん目立つ違いは、詩篇が三曲とも解説されていることである。モークレールは三曲のうち129番しか取り上げていないのに対し、ランドルミは三つとも取り上げ、しかも歌詞まで引用してリリの最重要作品であることを強調している。

この三曲の初演については、2006年刊のポッターの本でもはっきりしなかったのだが、アレクサンドラ・レドリッシュ編『ナディア・ブーランジェとリリ・ブーランジェ 証言と研究』(2007、シメトリ)にやっと詳細なデータが掲載された。それによると、

| 詩篇129番 |

初演(ピアノ伴奏版) |

1921年6月9日 |

カミーユ・モークレールの講演付きリリ・ブーランジェ作品発表会 |

| 初演(オーケストラ完全版) |

1923年1月17日 |

リリ・ブーランジェのアンヴォワ・ド・ローム作品発表会 |

| 再演 |

1926年4月2日 |

コンセール・ラムルー演奏会 |

詩篇24番

詩篇130番 |

初演 |

1923年1月17日 |

リリ・ブーランジェのアンヴォワ・ド・ローム作品発表会 |

| 再演 |

1923年2月18日 |

コンセール・ラムルー演奏会 |

となっている。129番のピアノ伴奏版初演時に伴奏を務めたのはナディア、アンヴォワ・ド・ローム発表会のオーケストラはオペラ座管弦楽団、コンセール・ラムルー演奏会の指揮はいずれもポール・パレー、その他の指揮はすべてアンリ・ビュッセルであった。

[*]彼は書いている……プレヴォーの《マノン・レスコー》(1731年初版)の1885年版にモーパッサンが書いた序文。ガーディナー盤CDの解説にも引かれている。

ケリュス夫人……1672-1729。

レスピナス嬢……1732-1776。

スタール夫人……1766-1817。

ジョージ・エリオット……1819-1880。イギリス。

セルマ・ラーゲルレーフ……1858-1940。スウェーデン。1909年に女性初のノーベル文学賞を与えられた。日本では、特に『ニルスのふしぎな旅』の作者として知られている。

ノアイユ伯爵夫人……1876-1933。

コレット……1873-1954。

[*]ヴィジェ・ルブラン夫人……1755-1842。

[*]リリはジュリエットのかわいい愛称である……リリの本名は、マリー・ジュリエット・オルガ・ブーランジェと言う。リリというのは愛称で、作曲家としての彼女のペンネームでもあるが、彼女はこれを私生活上でも一貫して使用していた。ちなみに、ナディアのフル・ネームは、ジュリエット・ナディア・ブーランジェである。

[*]弱冠二十二歳(1908)……1908年の夏なら、ナディアは満二十歳のはずである。

[*]学士院は~最も大胆な決定だと思っていたのである……モークレールのエッセイや、上に引用したリリ大賞受賞時のヴュイエルモーズの論評にも書かれているように、ローマ賞コンクールの審査員が女性作曲家に偏見を持っていたのは事実で、その中心人物がサン=サーンスであったことはよく知られている。「サン=サーンスは、(コンクールにエントリーしてきた)ナディアに反感を持っていた。彼はローマ賞コンクール審査員の有力なメンバーであり、また女性作曲家に対する彼の嫌悪は有名だった。『女性作曲家などというものは、後ろ脚で立って歩く犬のようなもので、自然に反する奇形生物であり、いつも見るのはごめんだ』といった彼の発言が、すでに聞かれていた」(『ナディア・ブーランジェ音楽の生涯』p. 65)。

ところで、1908年のローマ賞コンクールにおいて、ナディアは、大スキャンダルとなった有名な「フーガ事件」を引き起こした。予選ラウンドのフーガ主題は声楽のためのものであるのに、ナディアはそれが器楽にこそふさわしい主題であると判断して(あるいは審査員のそれまでの女性に対する偏見に反抗して、かもしれないが)、勝手に弦楽四重奏用フーガに仕立てて提出してしまったのである。サン=サーンスは、これ幸いにそのルール違反を報道機関にリークして、ナディアは失格だと主張した。報道はベルギーや遠くアメリカにまで達して、いろいろな人間がさまざまな意見を発言するうちに、ナディアは一躍国際的有名人になってしまった。結局、教育大臣が彼女のフーガを審査対象にすることを決定し、その後彼女は最終ラウンドに進出してカンタータ《シレーヌ》(リリの合唱曲《シレーヌ》とは全然別の歌詞)を作曲、二等賞第二席(上から四番目の賞だが、この年はナディアの上に一等賞第一席の一人しかいなかったため、参加者中では二位だったわけである)を取ることになるのだが、教育大臣のナディア擁護の決定は、ナディアが大臣に対し「自分はルールを知らなかったし、あのゴツゴツした主題は器楽にこそふさわしいものだ」と弁解したことによるらしい(確かに、その主題は誰が見ても声楽用の旋律とは思えないものである)。だが、ナディアは、その前年・前々年にも同じコンクールに参加して規定通りに課題をこなしていたのだから、知らなかったということはあり得ないのではなかろうか。いずれにせよ、この混乱のため、この年の最終ラウンド開始は四日遅れになったという。当時十四歳のリリが、そのことを日記に書き残している。

「ナディアがロージェに入った。予選ラウンドである。デュボワの(フーガ)主題、スュリ・P. の詩『燕』。ゴーベールは不参加。競技者は、ゲラール、マズリエ、フラマン、シュヴィヤール、デルマ、ソラ、ガラン、ニヴェール。ナディアは巨大なフーガととてもかわいらしい合唱曲を書いた。器楽のフーガは許されていない。サン=サーンスは、ナディアの作品が聴かれることを望まなかったが、審査団は彼を無視し、ともかくそれを許可した。」

(スピッケ『リリ・ブーランジェを求めて』p. 114

リリ・ブーランジェの日記~1908年5月2日土曜日-7日木曜日)

【訳注】スュリ・P. とは、スュリ・プリュドムのこと。「デュボワの(フーガ)主題、スュリ・P. の詩『燕』」の部分の原文は「Sujet de Dubois (fugue) poème L'Hirondelle de Sully-P.」であるが、一応真ん中で分けて訳した。しかし、実際はデュボワが与えたのは合唱曲の歌詞だけで、フーガ主題の方はサン=サーンスによって与えられた(ポッター『ナディア・アンド・リリ・ブーランジェ』p. 52参照)。

なお、『女性作曲列伝』にも『音楽史を彩る女性たち』にもなぜか記載されていないが、実はナディアはその翌年の1909年に、四回目のローマ賞挑戦を敢行していた(四回のエントリーは、このコンクールの参加者として特に多い回数ではない)。そこでもナディアは決勝まで進んでカンタータ《ルサルカ》作曲までいくが、大方の予想を裏切って賞なしに終わる。作品の出来は非常に良かったらしいのだが、結局は前年の「フーガ事件」が影響し、サン=サーンスの勝利に終わった、といったところであろうか(ポッターは、残っている楽譜が未完成であることから、ナディアがカンタータを仕上げ切れなかったことが賞を取り損なった原因ではないか、と書いているが、そのことを報道した記事がないため断言は避けている)。ナディアがローマ賞に挑戦したのはこの年が最後となったわけだが、ランドルミが「おそらく勝利をより完全に主張するための時が到来していなかったと感じたため、その後彼女はローマ賞への挑戦をやめてしまった」と書いているのは、おおよそそのとおりだったのだろう。リリが大賞を取った1913年の決勝では、サン=サーンスは審査を欠席していたのである。

ちなみに、ローマ賞作曲部門が女性の参加を認めるようになったのは、ナディアの最初のエントリーから三年前の1903年であった。その年は早速二人の女性が参加したが、そのうちの一人、ジュリエット・トゥータン(1877-?、下の写真左)は、父親がコンピエーヌ城に女性の部屋付きメイドを要求したことから辞退を余儀なくされ、もう一人のエレーヌ・フルリー(1876-1917、下の写真右)は、参加はしたものの落選した。が、フルリーの方は翌1904年にも挑戦して、ナディアと同じ二等賞第二席を獲得した(フルリーの上には一等賞第一席と二等賞第一席がいたので、彼女は参加者中第三位である)。従って、これがローマ賞作曲部門で女性が賞を取った最初であり、ランドルミがナディアの受賞を「その初めての譲与(its first concession)」と書いているのは誤りである。そのまた翌年、ナディア初挑戦の前年である1905年にもフルリーはエントリーし、さらにマルト・グリュンバックとマルグリット・オダンという女性も作曲部門に参入して、その年女性は計三人となったが、いずれも決勝には進めなかった。ついでに言えば、このあたりはラヴェルのローマ賞挑戦時期とも重なっており、彼が予選で、要求されるアカデミックな書法を(おそらくわざと)逸脱した曲を書いて決勝に進めず、それによってラヴェルを支持する人々が騒ぎ出したために、パリ音楽院院長デュボワ(ブーランジェ家とはずっと親しい間柄だった)が辞職に追い込まれたのは、1905年のことであった。その後の女性参加者は、1906年はグリュンバックとナディアの二人でいずれも予選敗退、1907年はナディア一人で、今度は決勝まで行ってカンタータ《セルマ》を作曲できたものの、賞なしで終わった。1908年と1909年もナディア一人(二等賞第二席と決勝敗退)、1910年と1911年は女性の参加者なし、1912年はリリ一人(決勝のカンタータ作曲途中で棄権)、1913年はリリ(一等賞第一席)とマリー・ギヨ(予選敗退)の二人であった。リリ以後の女性一等賞第一席受賞者は、第一次大戦中の四年間(1915-1918)の中断後、マルグリット・カナル(1920、審査員全員一致で優勝したらしい)、ジャンヌ・ルルー(1923)、エルザ・バレーヌ(1929)、イヴォンヌ・デポルト(1932)、さらに第二次大戦中の二年間(1940-1941)の中断後、オデット・ガルテンローブ(1948)、アドリエンヌ・クロストル(1949)、エヴリーヌ・プリック=アンドレアニ(1950)、テレーズ・ブレネとリュシー・ロベール=ディーセル(1965)などがいる。また、一等賞第一席の最年少記録は、おそらくエミール・パラディーユ(1860、男性)の十六歳であろう。

もう一つ。フルリーとブーランジェ姉妹との間に接点があったかどうかはよくわからないが、トゥータンはナディアの友人だったので(『ナディア・ブーランジェ音楽の生涯』p. 42)、当然リリのことも知っていただろう。ローゼンスティールの本(p. 36)に載っている1901年9月10日火曜日のトゥルーヴィルでの音楽ミサのプログラムを見ると、この時が人前での器楽演奏デビューであった八歳のリリ(ヴァイオリンで出演)とともに、二十四歳のトゥータン(彼女は7月22日生まれなのですでに二十四歳になっており、またトゥルーヴィルは彼女の地元である)もオルガンで出演していたことがわかる。ただ、その日をローゼンスティールが「9月5日」としているのは不審。プログラムの日付を読み間違えたのだろうか(プログラムの文字がつぶれてよく読めないが、9月5日はプログラムの発行日ではないか?)。また、ポッターの本も、この二人が偶然同じ会場で器楽を演奏したことに触れているが(p. 6)、こちらは「1905年3月26日」「ピアノ」と書いている。これは明らかにローゼンスティールの本の記述と掲載されたプログラムの読み間違いで、その年の3月26日にリリがピアノ発表会でベートーヴェン(命日である)のソナタを弾いたのは事実らしいが、掲載されたプログラムは上記のように四年前の音楽ミサのものである。――ポッターの本は、ローゼンスティールの研究以後の新しい多くの資料に基づいた信頼できる研究書であることは疑いないが、この例のほかにも、モークレールのエッセイを「1924年」としている誤記があちこちにあるなど、単純なミスが散見するので注意が必要である。

[*]六歳で、シャピュイの指導のもと、和声を学び始めた……確かにリリは六歳ころ、時折ではあったが、ナディアに連れられてパリ音楽院でシャピュイの和声法の講義を聴講していた。だがそれは聴講したというだけで、後のコサードやヴィダルのように親しく指導してもらったわけではない。

[*]二番で……リリのカンタータの決勝での演奏順は上記のように三番目であったので、これはおそらく「予選の順位」のことを言っていると思われる。ファイナリスト五名の予選の順位は、上位からマルセル・デュプレ、リリ・ブーランジェ、マルク・デルマ、エドゥアール・ミニャン、クロード・デルヴァンクールであった。ところが決勝は、リリが一等賞第一席、デルヴァンクールが一等賞第二席、デルマが二等賞第一席となり、あとの二名は落選するという、予選順位から見ればどんでん返しと言ってもよい結果となった。デュプレやデルヴァンクールはリリの友人で、予選一位通過だったのに決勝で選に漏れたデュプレは、ファイナリストたちが課題曲制作のためコンピエーヌの城に一ヶ月間隔離させられていた間、健康な人間でさえ苛酷極まりない競争に参加して具合が悪くなっていたリリの、審査員提出用楽譜の清書を手伝ってくれたという。これがルールとして認められるものなのかどうかは不明だが、筆跡の違う部分がある楽譜でも受理されたようであるから、問題とはされなかったのであろう。最終競技はちょうど一ヶ月間で、リリのピアノ・スコアが完了したのは二十四日目だった。ということは、フル・スコアを仕上げるためにリリに残された時間は、なんと七日間弱しかなかったのである。デュプレが手伝ってくれなければ、どうなっていたかわからない。ちなみに、デュプレはこの翌年には首尾よくローマ賞一等賞第一席を受賞し、その後は作曲家としてよりもむしろオルガン奏者として有名になる。

[*]その主題は以下のようである……この作品は、2006年現在で入手可能な録音がシャンドスのトルトゥリエ盤しかなく、そのブックレットには歌詞が掲載されているものの、それは登場人物三人のセリフだけの抜き書きで、楽譜にはかなり記入されているト書きが全部省略されてしまっている。同盤の国内盤でも事情は同じで、せっかく栗原詩子さんがそのブックレットの歌詞の日本語訳を付けてくれているのに、それだけを読んだのでは情景やストーリーがややわかりにくいのである(例えば、「パリス」という名前はト書きにしか出てこない)。ランドルミがここで比較的細かくストーリーを追ってくれているのは、トルトゥリエ盤しか手に入らない現在の状況ではある程度参考になるだろう。なお、この曲の楽器編成は、三管編成にコルネット二・チェレスタ・ハープ二台・ティンパニ・シンバル・トライアングル・バスドラムを加えたオーケストラに、テノール(ファウスト)・バリトン(メフィストフェレス)・メゾソプラノ(エレーヌ)の三人の独唱者が加わるというもの。リリが使うオーケストラは、ブラス・オーケストラの《詩篇24番》を除いてほぼすべて標準的な三管編成であるが、どの曲でもコントラファゴットの代わりに常にサリュッソフォーンが使われているのが、特徴といえば特徴である。

[*]死者の中から目覚めさせたこの女性の冷ややかさに直面して立ち止まる……この部分のト書きは次のようである。「彼は、ゆるゆると前へ進んでくるエレーヌの、思い描いていたのと同じとは思えない、ほとんど不安を感じさせるような冷ややかさのために立ち止まった。」

[*]パリス……この部分のト書きは次のようである。「エレーヌが、数え切れない幽霊たちの群れに引き込まれまいと必死にファウストにしがみついている間に、青白く、女のような顔立ちの一人の戦士が群れから離れる。パリスの亡霊である。彼はエレーヌの方へと進み出て、勝ち誇った手を彼女の腕の上に置く。」パリスはギリシア神話に出てくるトロイアの王子。スパルタ王メネラオスの妃であるエレーヌ(ヘレネ)の美しさに魅せられ、彼女を自国に奪い去ったため、ギリシア神話中最大最悪の戦争であるトロイア戦争が起こった。エレーヌが自分のことを、「地上に、愛だけでなく憎悪までももたらしてしまう」と言っているのは、生前のこの出来事のためである。ちなみに、ゲーテの原作では、パリスは恐ろしげな姿ではなく、エレーヌ同様完璧に美しい生前のままの様子で現れる。

[*]最初の詩篇(130番)……リリの詩篇のうち、24番と129番は1916年の二度目のローマ滞在中に完成され、130番の完成は翌1917年になった。従って、ランドルミが「《三つの詩篇》は1916年、ローマで作曲された」と書いているのは、厳密に言えば正しくない。三曲とも取りかかった時期ははっきりせず、24番と129番のスケッチは1915年、130番のスケッチはその前年の1914年に書かれ(ローゼンスティールは130番の最も早いスケッチを「1915年と1916年の日付を持つ素材で束ねられた作曲ノートの中に見いだし得る」と書いているが、ポッターのリストには1914年の日付を持つスケッチの存在が明記されている)、また129番の最も古いメモは少なくとも1913年までさかのぼるという。従って、130番を「最初の詩篇」とするのは、スケッチで判断すれば正しいようだが、最初のメモが書かれた時期、あるいは完成時期から見ると誤りということになる。編成は、三管編成にオルガン・チェレスタ・ハープ二台・ティンパニ・バスドラム・シンバル・タムタムを加えたオーケストラと、アルトおよびテノール独唱と四部合唱である。なお、ランドルミのこの後の歌詞の引用には、楽譜の歌詞との間に食い違いが多少ある(歌詞部分はフランス語のままで英訳されていない)。ここではこの本文にあるとおりに訳した。

[*]詩篇129番……三曲の詩篇曲中この曲だけは、上のモークレールがレクチャーした1921年サル・プレイエルでの演奏会でピアノ伴奏版が先に初演されていた。編成は、オーケストラは130番と同じで、声楽はバリトン独唱または男声「斉唱」または四部合唱(この場合も男声は斉唱)である。テノールとバスは音部記号の違いのために一応分けて書かれているが、始終ユニゾンとなっており、バリトン独唱の場合は男声のバス・パートを歌えばよいのである(少数の女声合唱をオプションで付けてもよい)。故に、指揮者は四部合唱版のスコアだけあればどの版の演奏もまかなえるようになっている。四部合唱版でも女声は少数でよく、出番も歌詞のない母音唱法で最後の十六小節だけ(正確には最後の小節は女声は休みなので十五小節)に限られる。録音では、2006年現在で入手できるものはほとんど四部合唱版を演奏しているが、カルスのヘルムート・ヴォルフ盤だけはバリトン独唱+女声オプション版を採用。マルケヴィッチ盤は基本的に四部合唱版だが、最後の女声合唱が入るところだけバリトン独唱に切り替えるという折衷案を取っている。スコアの扉には、「この詩篇がバリトン独唱で歌われる場合は、指揮者は、どうか練習番号6の後の最初の六小節の間、第一トランペットと第一トロンボーンだけを演奏させてください。そしてある程度全体に楽器群、特に金管楽器を、指示されたニュアンスより小さめに維持してください。」という注意書きが書いてある。スコアの該当部分は、トランペットは一番と三番が、トロンボーンは一番と二番がユニゾンになっており、オーケストラ全体にはフォルティッシモの指定がある。

[*]詩篇24番……原文「Psalm CXXIV」。「C」が余計で、「XXIV=24番」の誤りである。単純な校正漏れといったところか。この《詩篇「24」番》の編成は、金管楽器・ティンパニ・ハープ・オルガンという、木管と擦弦楽器のない特異な編成のオーケストラに、四部合唱が加わるというもの(一部に独唱もある)。スコアの扉には、「各楽器のパートは、合唱が非常に大きければ、バランスを維持するために倍または三倍にしてもよいでしょう。(スコアに書かれた)オルガンへの指示はだいたいのもので、ホールと演奏者の数に応じて適合させてください。ホルンの開始部は、合唱を支援する必要がある場合のみ演奏してください。もし合唱に十分な能力があるなら、練習番号1の二小節前までと2は演奏しない方がよい。」という指示がある。このホルンのオプションは、マルケヴィッチ盤では演奏されている。

[*]「妹」……リリは幼少のころからこのように呼ばれ、またヴィラ・メディチ滞在中も、同僚の寄宿生たちから親しみを込めてこう呼ばれていたという。実際のところは、現存する何枚かの写真からも見当が付くが、成長したリリは身長が170センチほどもあったため(ローゼンスティールは「少なくとも5.5フィート」、ポッターは「5フィート9インチ」と書いている)、「妹」(小さな姉妹)とは言いにくい体躯だったらしい。ちなみに、《空の空き地》のヒロインも、詩人より背が高かったと書かれている。リリがこの連作のヒロインに自己を投影したのは、長身の女性という共通性も手伝っていたと思われる。